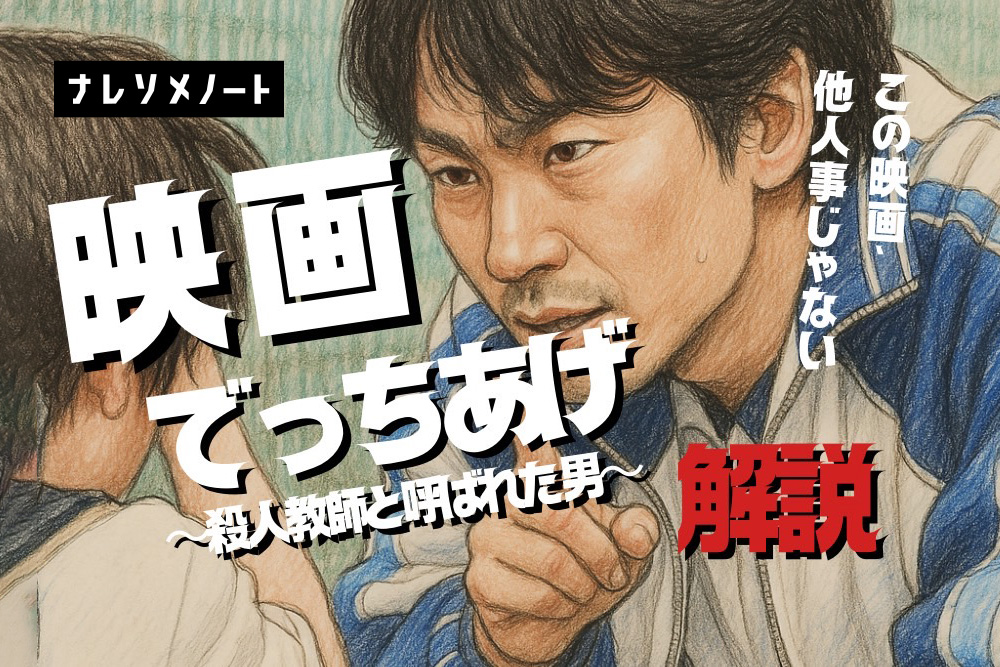

特殊清掃の現場に密着。結婚で「孤独死」は防げるのか? 遺体ではなく“遺品”が語る“生の痕跡”

この記事は、「結婚は孤独死を防ぐのか?」という普遍的なテーマをもとに、作家・yuzukaが実際の特殊清掃の現場に密着し、結婚と孤独の関係を見つめ直すルポルタージュシリーズの第一編である。

本編にはモザイク処理を施しているものの、故人の体液の痕跡や遺品の写真が含まれている。

気分が落ち込んでいる方や、こうした描写が苦手な方は、無理をせず読むのを控えていただきたい。

「どうせ死ぬなら、ひとりでも良くない?」普遍的な疑問と、増え続ける孤独死

「どうして人は、結婚するのだろう」

これは、私が人生に悲観的だった頃によく頭に浮かんでいた問いだ。

人と暮らすのは何かと不便だし、ストレスもかかる。自分1人で生きた方が、いっそ楽なのではないかと思ったことのある方は、きっと私以外にも多いのではないかと思う。

特に私は前職(看護師)や取材を通して人の生死に触れることが多く、「どうせ人は死ぬ」という思いが色濃くあった。

どうせ死ぬ。それなら、なんにも縛られずに自由きままに生きたい。社会への義務? 責任? 自己実現? どうせ死ぬのなら、そんなものはどうだっていいじゃないか。

なのにどうして? 人はなぜ、わざわざ世帯を持ちたがるのだろう。

当時の私にとって、それは非常に不思議なことに思えた。

しかし、

「どうせ死ぬんだから、1人で楽しく生きたくない?」

そんな率直な思いを友人にぶつけたとき、少なくはない確率でこんな言葉を返された。

「でも、孤独死なんてしたくないじゃない」

孤独死……か。なるほど。

確かに、孤独死を語る上での文脈に「独り身」というワードが出てくることは多い。

では、そもそも皆が恐れる「孤独死」とは一体なんだろうか。

ネットで検索バーにその言葉を打ち込むと、内閣府のホームページにはこのような説明があった。

誰にも看取られることなく息を引き取り、その後、相当期間放置されるような悲惨な「孤立死(孤独死)」

※出典:内閣府「第1章 高齢化の状況(第3節3(2))」

加えて、内閣府が「悲惨」と表現したその「孤立死」は、近年増加傾向にあるという。

東京都監察医務院が公表しているデータによれば、23区内における一人暮らしの65歳以上の自宅での死亡者数は平成14年の1,364人から20年は2,211人と1.6倍に増加している。また、(独)都市再生機構が運営管理する賃貸住宅約76万戸において、単身の居住者が誰にも看取られることなく賃貸住宅内で死亡したケース(自殺や他殺を除く)は平成11年度の発生件数207人から20年度には613人と、9年間で約3倍に増加した(図1-3-9)。

この死亡者数がすべて孤立死であるわけではないが、いわゆる孤立死の多くはこの人数に含まれると考えられることから、孤立死の数も、おそらく、同様に増加しているものと推測される。

※出典:内閣府「第1章 高齢化の状況(第3節3(2))」

ちなみに2024年に集計した最新のデータでは、通報や医師からの届け出をもとに警察が取り扱った自宅で1人で亡くなった人の遺体(自殺を含む)は、85歳以上が1万4658人、75〜79歳が1万2567人、70〜74歳が1万1600人。そのうち、生前に社会的に孤立していた可能性が高いとされる、発見までに死後8日以上が経過していたケースは、全年齢で2万1856人に達するらしい(※)。

※出典:日本経済新聞「65歳以上の「孤独死」は5.8万人 24年、警察庁が初集計」

孤独死と言えば、死後日数がたつことで体から体液が漏れ出て、ハエやウジにたかられ、強烈な匂いを放って発見される……そんな「悲惨な最期」というイメージがつきものだ。ときには、風呂の浴槽でスープのような状態になって発見されたり、ゴミ屋敷状態の部屋に閉じ込められるように、生ゴミに紛れて裸で発見されたりすることもあると聞いた。

特殊清掃で入った現場をミニチュアで再現している小島美羽さんの作品《提供:小島美羽さん》

そんな「孤独死」という最期を迎えた人数が2024年だけで2万1856人と聞くと、決してひと事ではない。「悲惨な最期」を恐れる人たちからすると、自分がいつそのような状況になってもおかしくないからこそ、「孤独にならない=孤独死をしない」ために「結婚」という手段をとるのは、一見合理的ともいえるだろう。

一方で、私は「孤独死したくないから結婚する」という言葉を聞くたびに、ある疑問を捨てきれなかった。

それは、「そもそも結婚って、本当に孤独死を防ぐの?」という問いだ。

確かに2人で生活したり、もっといえば家族がいたりすれば、孤独になる確率は一時的には下がるかもしれない。しかしいくら結婚したって、誰かが一生隣にいてくれるとは限らないではないか。配偶者は必ずどちらかが先に旅立つし、核家族化がすすんでいる今、子どもや孫がいつまでも同居してくれる未来は、あまり現実的ではなさそうだ。

特殊清掃で入った現場をミニチュアで再現している小島美羽さんの作品《提供:小島美羽さん》

そう考えるとどうやったって、「結婚をしても死ぬときは死ぬし、孤独死なんて防げない」という救いのない答えにたどり着いてしまう。

それならいっそ、面倒ごとは避け、最初から1人でいることを割り切れば……。

と、ここまで考えたところで我に帰った。

こんなこと、机上の空論でいくら突き詰めても答えは出ないじゃないか。

それならば、

結婚は本当に、孤独死を防ぐのか。

防げないとしても、完全に独身でいた結果と、その「最期」に何か違いが出るのか。

実際に見て、知り、感じて、自分なりの答えを出そう。

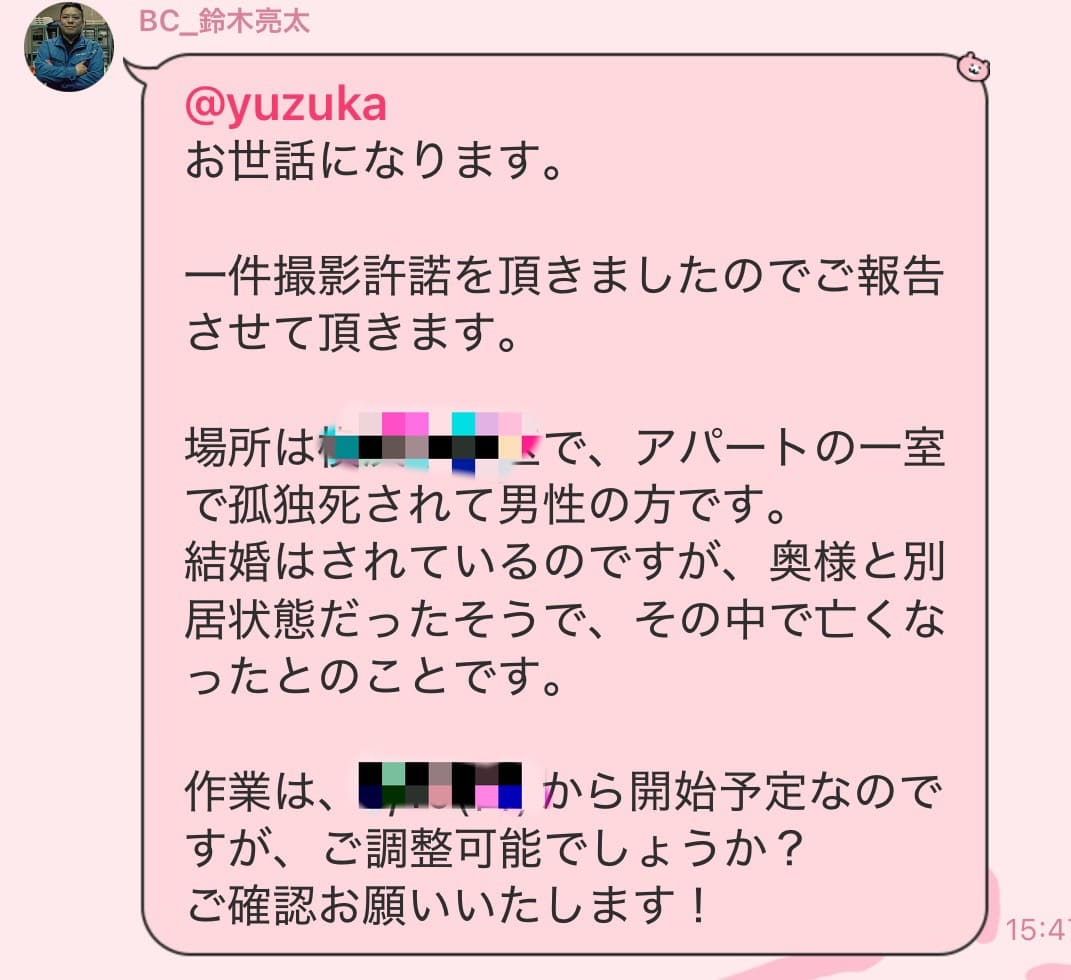

思い立った私は、孤独死が発生した現場の特殊清掃を多く扱うブルークリーン株式会社の取締役であるすーさん(鈴木亮太さん)にアポをとり、実際に何件かの現場で作業参加と潜入取材をさせていただくことを交渉し、特別に許可を得た。

ブルークリーン株式会社取締役で、都内中心に活動する特殊清掃のプロ・鈴木亮太。登録者5.3万人超のYouTuber「特殊清掃ch」出演中。YouTube/X。

最初に入ることになった孤独死の特殊清掃現場は「既婚者」の方の部屋だった

「結婚は孤独死を防げるか」

その問いの答えは、思ったよりも早く突きつけられることになる。

すーさんと打ち合わせをして取材が決まり、「許可がとれる現場が出たらご連絡します」という言葉を受け、待つこと数日。意外にも早いタイミングで、連絡が入った。

なんと、初回の現場は、既婚者の方の孤独死。

「結婚は孤独死を防げるのか」というテーマの取材であるなら、結婚した先に孤独死した方の現場が存在する時点で、ある意味では“出落ち”に近いだろう。

結婚は孤独死を完全には防げない。

取材に入る前に、その結論がすでに出てしまったではないか。

……とは言うものの、私自身「結婚では孤独死そのものは防げない」ということぐらい、ずいぶん前から気づいていた。前述の通り、いくら結婚したって誰かが一生そばにいてくれるとは限らないし、実際、結婚していた人が1人で亡くなるケースは珍しくないことを知っていたからだ。

だからこそ、すーさんからその現場の取材オファーを受けたときは、「結婚をしたにもかかわらず、孤独死してしまった人の現場に入らせていただくことで、むしろ『結婚という制度がその人の人生にどんな影響を与えるのか』が見えてくるのではないか」と感じた。

故人がどんな性格で、なぜ別居に至ったのか。

別居した先で、どんな生活を送っていたのか。

そして、結婚はどんなふうに彼の人生に作用したのか。

もちろん、全てを解き明かすことはできないし、すべきでもない。しかし、部屋に残された痕跡から、見えてくるものはきっと多いはずだ。それを、感じ取れる範囲で考えてみようと思っていた。

それに、結婚の先に孤独死へ至った原因をたどれば、「孤独死を防ぐ結婚とはなにか」が見えてくるかもしれない。あるいは、「結婚が孤独死を防ぐ可能性」そのものを感じ取れるかもしれない。

もしかすると、彼の結婚がうまくいかず、その結果として孤独になってしまったのには改善し得た理由があったのではないか? その原因を少しでも、ほんの少しでも解明できれば何かにつながるのではと、私は自分勝手にそう信じていた。

しかし、実際に現場で感じた感情は、予想とはまったく違うものだった。

工事現場×手術室。緻密に計算された特殊清掃の現場

ここからは、まずは実際の「特殊清掃」の密着の様子として、現場での作業の一部を淡々と実況していく。詳しくは動画でも確認していただけるが、まずは文字で、その瞬間を追体験してほしい。

密着当日は大雨だった

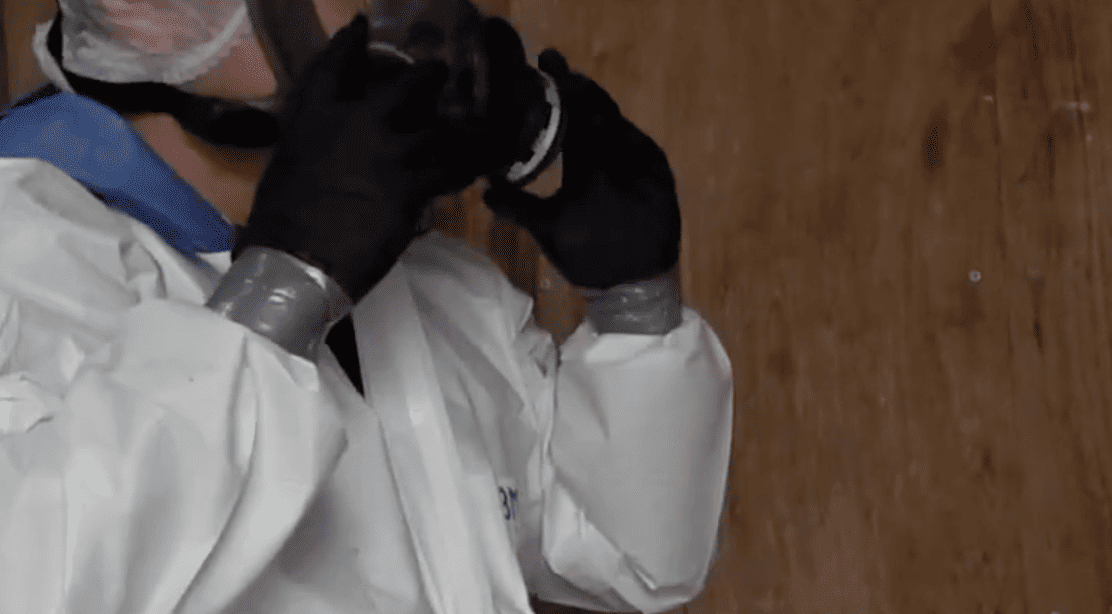

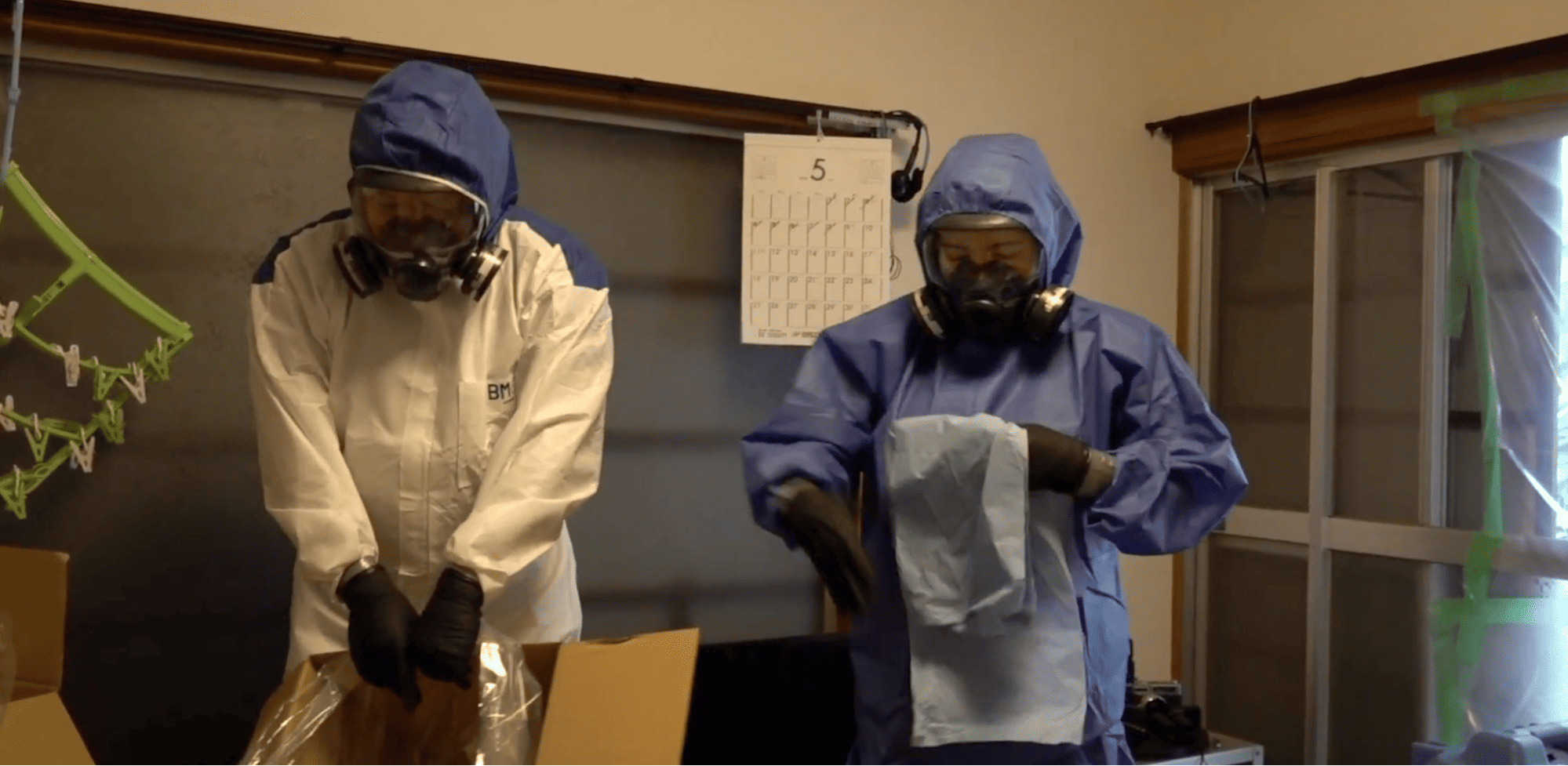

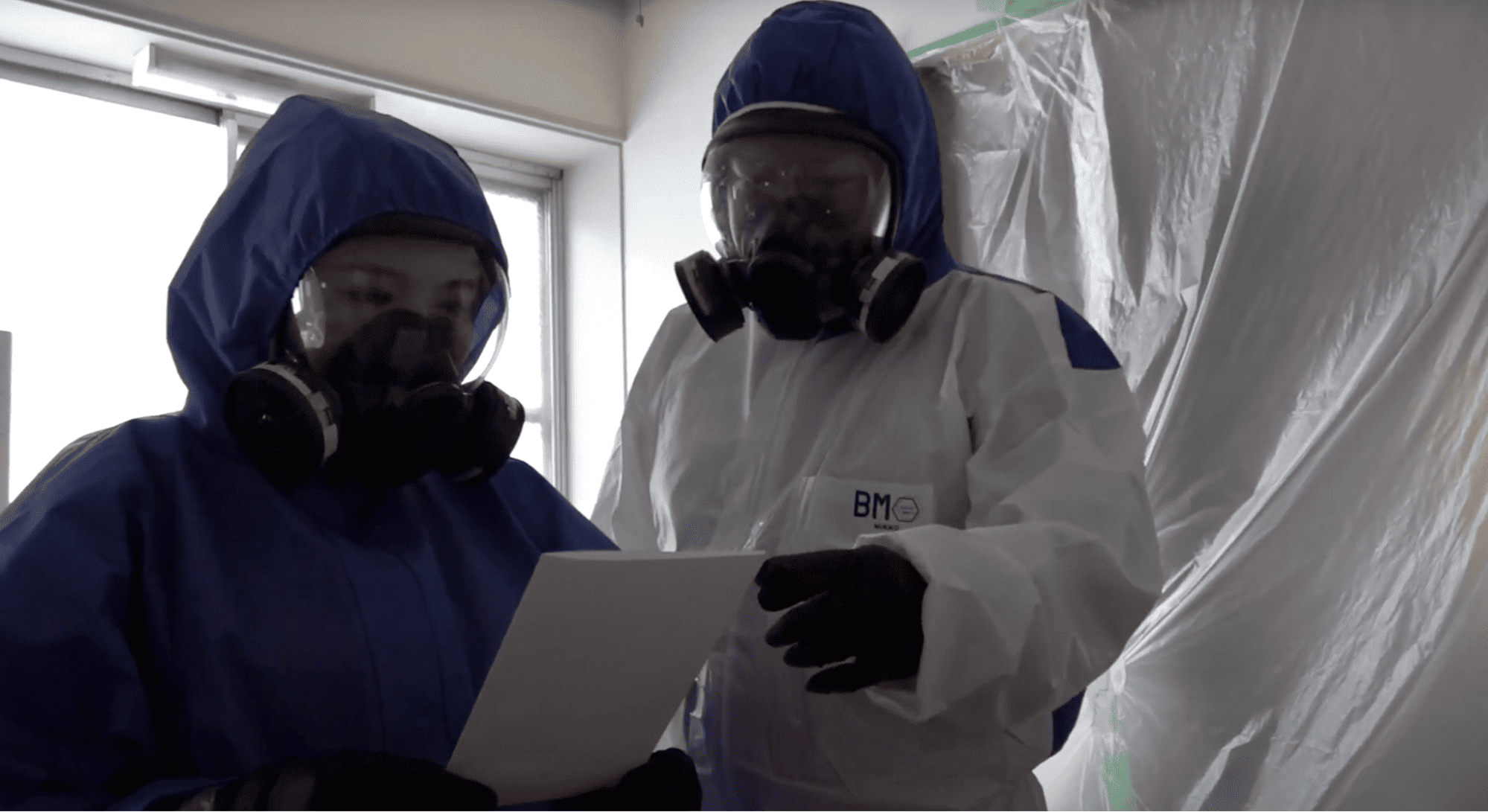

防護服に着替える

孤独死の現場は故人の体液で汚染されており、空気中にもさまざまな菌やウイルスが漂っている可能性がある。感染源から身を守るため、まずは現場に入る者全員が防護服を身につける。

オーバーサイズのつなぎ服のような防護服を身にまとい、防塵マスクを装着する。手袋は二重に重ね、長靴と手袋のすき間はダクトテープで防護服にしっかりと固定する。

体のあちこちがマスクやダクトテープでキツく固定されているため、いたるところから「ドクドク」と自分の血がめぐる振動を感じる。素肌が汚染物質に触れることのないよう、全身にわたって徹底的な注意が払われているのだ。

ちなみに、全ての業者がこれほど徹底した感染対策を行っているわけではない。

これまで取材してきた特殊清掃を扱う全ての業者を含めると、対応はまちまち。半袖のポロシャツに布マスク、軍手といった簡易的な装備で作業を行う現場も少なくなかった。

しかし、どんな現場にも感染源のリスクはある。

故人が何らかの感染症を抱えていた可能性も、決してゼロではない。そう考えると徹底的に身を守るのは、もはや当然だ。

このあと少しずつ伝わっていくと思うが、今回取材に協力してくださったブルークリーン株式会社の手引きはその事前準備の段階からして非常に丁寧であり、作業への意識の高さが際立っていた。

事前処理と区域設定、作業動線を整理する

最初に現場へ入室すると、まずは部屋全体に除菌消臭スプレーを噴霧し、一定時間を置く。私が密着に入ったのはすでにその処理が終わったあとだった。

実際に体液の汚染があり、感染リスクの高いエリアを「ホットゾーン」、その手前を「コンタミネーション リダクション ゾーン(汚染軽減ゾーン)」、そして入り口付近を「セーフティーゾーン」として設け、ビニールシートで明確に区分。作業員ができるだけ安全に入室準備を進められるよう、動線が丁寧に整理されていた。

現場に入ってすぐ、すーさんから「20分に1度インターバルを挟みますが、それよりも前に視界が狭くなったり、キツくなったりしたら遠慮なく言ってください」と声をかけていただいた。

現場はむやみに臭いを拡散しないために窓を締め切っており、もちろん空調も使えない。

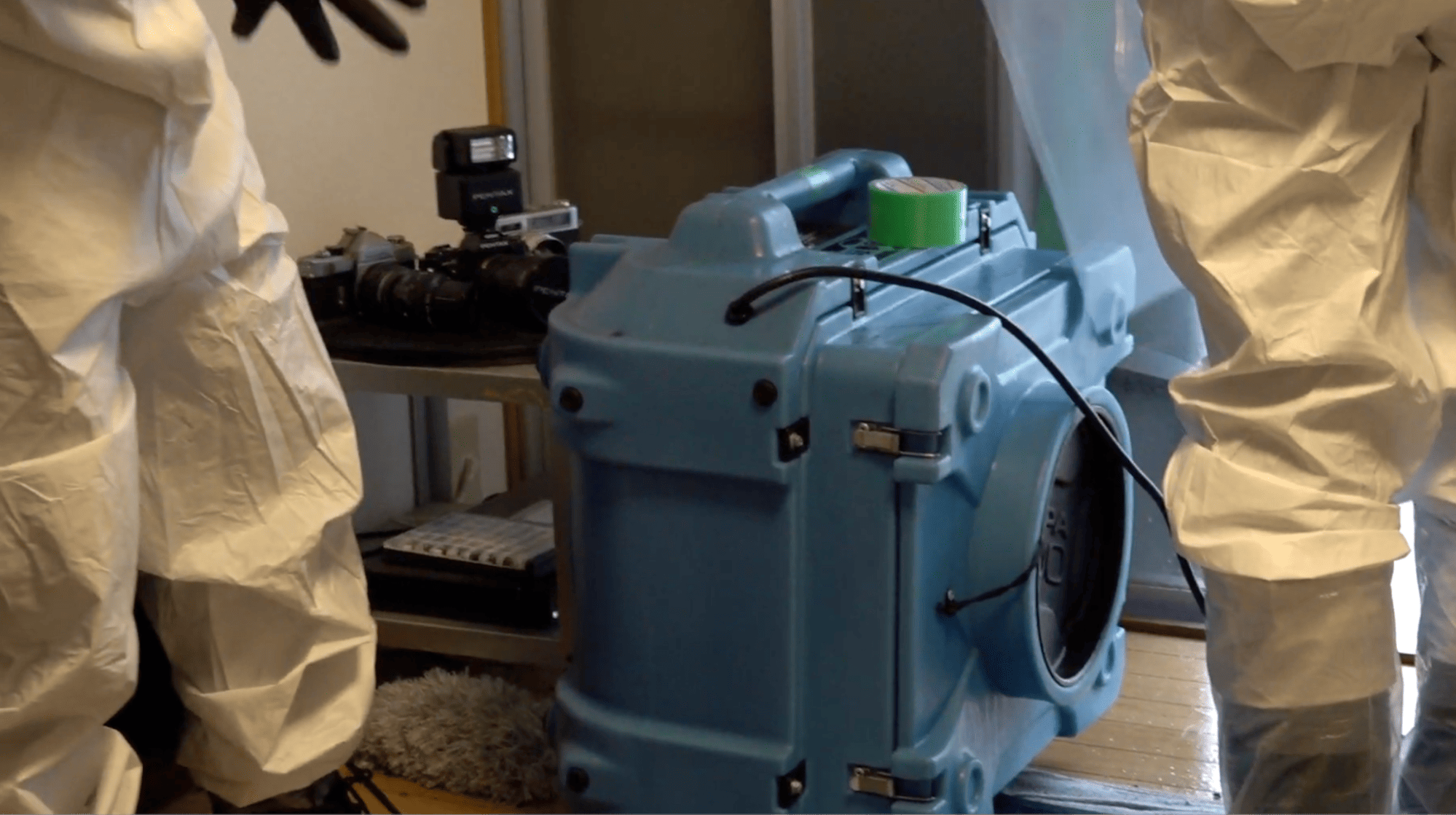

大型の機械。室内の空気をここに吸い込んで、浄化してから外に排出する優れもの

特殊清掃の現場が過酷だと言われるのはこの点にもあり、真夏は現場の暑さに防護服のサウナスーツのような密封性が加わり、言葉通り身体中が蒸されるような状況になる。「どれだけ気をつけても毎年熱中症で倒れる人が出る。ひどいときは汗が出ることで、1日で3キロ痩せます」という言葉通り、少し時間がたつと確かに頭がぼーっとして、ふらつくような感覚が襲ってくる。普段はめったに汗をかかない私も、数分たてば額に汗が伝うのがわかる。

水分補給をしようにも、一度外に出てマスクや手袋を取り外さなければならないため、どうしても後回しにしてしまいがちだ。しかし、「熱中症は、しんどいと思ったときにはもう遅い」というのがすーさんの教訓。インターバル時間をあらかじめ設けることで、強制的に作業を切り上げ、スタッフの安全を守っている。

汚染の「原因物」をまずは取り除く

孤独死の現場での作業は、大きく分けて2つある。

1つは「現場の原状回復」、もう1つは「遺品整理」だ。

前者は体液や遺留物で汚染された部屋を、入居前の状態まで清掃する作業。後者は、残された遺品を整理し、貴重品を取りまとめてご遺族へ受け渡す作業だ。

中でも最優先となるのは、前者の「原状回復」のなかでもとりわけ重要な「体液の除去」である。作業はまず、ご遺体があった場所の汚染源となる物質を取り除く作業から始まる。

ご遺体が発見されるきっかけはさまざまだが、特に夏場は近隣住民からの苦情が発端となることが多い。部屋の外に漏れ出す死臭、床下に染み込み、垂れる体液。そしてそれに群がる虫の存在によって、警察や大家に通報が入ることが多いのだ。そこから関係者を通じて遺族へ連絡が入り、特殊清掃が依頼される、という流れになる。

そういった現場で最も求められるのは、近隣住民への「苦情」の元を、いち早く取り除くこと。

そのためにも、まずはホットゾーンにある原因物である体液の処理がなによりも急務となる。

すーさんは、緊急の依頼が入るとその日の夜中でも現場へ直行し、まずこの体液処理だけは先に済ませてしまうことも多いという。

人間の体は死が近づくと全ての力を失い、穴という穴がゆるんでいく。毛穴も、肛門も、目も、鼻も。そしてジワジワ、中から外へと液体が漏れ出てくる。最初に体が浮腫み、ついには皮膚から滲出液が現れる。これは看護師のときにも経験したことで、余命わずかな患者の病室には、「死の匂い」とも思わしき独特な臭気がただようことがあった。

亡くなってしまえばなおさら、そこから体中の液体が漏れ出て、体はそのまま溶けてゆくような状態になる。糞尿はもちろん、涙も鼻汁も、そして脂肪や体液そのものまで。

時間がたてばたつほどその液体は床に広がり、床下に広がり、そして空気に漂い、壁紙や壁そのものにも染み付いてゆく。

よく、「ご遺体の臭いとは、どんなものか」と聞かれることがある。とても表現に困るが、私の中でそれは、「肉と血のくさった、非常に強い刺激臭」である。

その臭いは防護服をつけていても体や髪の毛に染み込み、風呂に入ってよく洗わなければとれない。

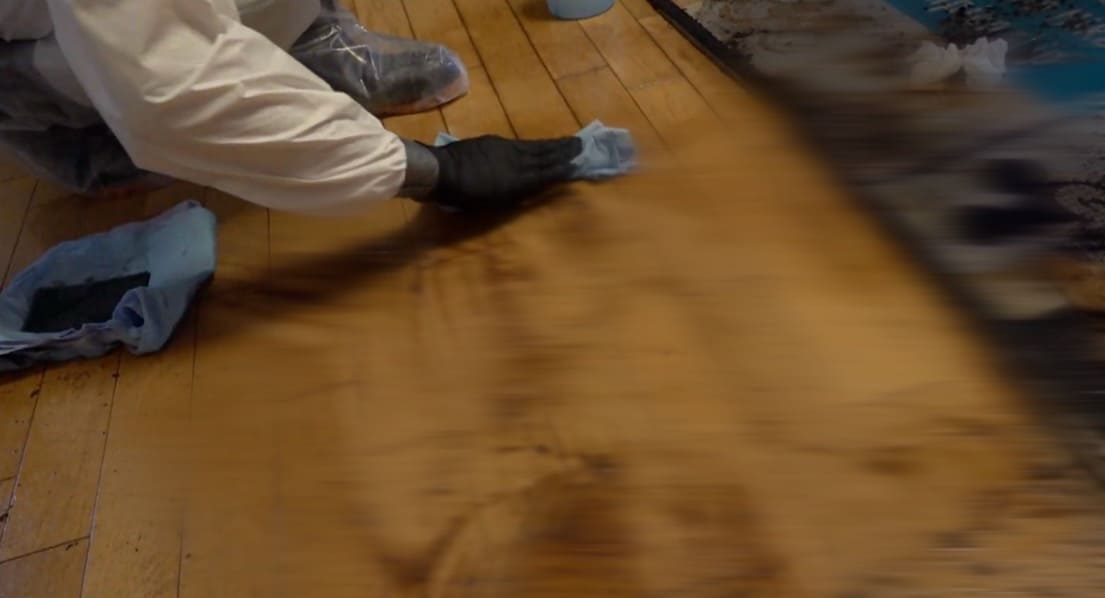

特殊清掃では、この体液が染み付いたエリアを、床下や壁紙の下まで、徹底的に清掃を行う。

今回もすーさんたちは、こびりついた体液を特殊な薬剤を使ってはぎ取って丁寧に拭き取る。

さらに床をはぎ、その下まで除菌消臭作業。

そのうえであとから臭気が漏れ出ないよう、気密性の高いシーラー(ペンキのようなもの)で床下木材を徹底的に封止するところまで行っていた。

「家主さんは、どうしても不安になるから、ほんの少しの臭気でも気がつくことが多い。僕たちは、鼻が良い人が嗅いでも『全く匂いがしない』状況まで処理するのが務め。適当に処理をすると、時間がたつと湿気でにおいが復活したりすることがある。そのようなことがないように、ベストを尽くしている」

もちろんこれも、業者によってまちまちだ。

すーさんたちは、このあとも数日かけて完全に臭気を取り去るための処置を行う。

表面的な汚れを取り除くだけで終了する人たちも少なくないため、ここでもまた丁寧な仕事に頭があがらない。

電気ノコギリを使う、工事での現場仕事のような側面と、感染物を扱う技術と知識が必要な手術室のような側面。つくづく難しく、特殊な現場に向き合っていらっしゃるなと感じた。

「ご遺体の跡」を見て感じたこと

ここからは、今回のケースで私が触れることとなったご遺体の痕跡を元に感じたことをつづる。

ご遺体の跡は、ベッドから立ち上がって少し歩いた場所に、床に横たわるような人型で残されていた。

死因は分からないが、体調が悪くて立ち上がり、数歩歩いたところで倒れ込んだのではないかと思われるような格好だ。

すでに溶けた体から髪の毛が剥がれて床に張り付く様子から、死後数か月は経過しているように見えた。

さて、多くの「特殊清掃」の密着記事や動画は、ここからひたすらご遺体の痕跡について掘り下げることが多い。

それがいかにグロテスクで悲惨かという部分に、人は惹かれるからだ。言い方を選ばずにいえば、記事や動画としても「引き」があるのだろう。

ご遺体を脅しの道具として使い、こうなりたくないなら、孤独でいるのはやめましょうと、啓発するような記事さえも見たこともある。

しかし実際に私がご遺体の痕跡自体を見て感じたことは、実はそれほど多くなかった。なぜなら、それは人間誰しもが通る道であり、体が自然に還ろうとする過程は、むしろとても自然なものであるからだ。

ご遺体のまわりには大抵、虫が集まる。

ウジやハエ、ゴキブリなど、それらは一見、忌み嫌われる害虫だ。しかし現場にいた私には、そうは見えなかった。

そういえば別の取材でルポライターの村田らむさんと話したとき、彼がこんなことを話していた。

「僕は死後の世界なんて信じないけど、『生まれ変わり』で言えば、人間はハエになるのかもしれないね。

遺体に集まったハエが遺体に卵を産み、ウジが生まれて体を食べて、ハエになる。それはまさしく、『生まれ変わり』だ」

人間には皆等しく、死が訪れる。体の機能が停止して魂が肉体を手放せば、どんな人でも同じように骨から肉が剥がれ、液体となり、虫や動物が分解を手伝いながら、土に還ってゆく。

確かに人間が作ったコンクリートジャングルの中で自然に還ろうとする体は、少し異質にも見える。

しかしそれはなんの変哲もない自然の「巡り」であり、汚くも、グロテスクでもないのである。

そしてその形跡を、敬意を持ったプロフェッショナルが丁寧に掃除しているのが、特殊清掃の現場だ。彼らは誰1人として、「汚い」とか「くさい」とか「疲れた」とか。そう言った言葉を発することもない。ただ淡々と、作業をこなしていく。

私は、そんなご遺体の処理に参加させていただきながら思った。

ご遺体だけでいうなら、こうなることを恐れて、誰かと過ごすことを求めるなんて馬鹿げている。

人間は皆、遅かれ早かれこうなる。その見た目がどれだけ他者から見て「悲惨」でも、本人はもうそこにはいない。

肉体がどう朽ち果てたかの結果になど、たいした意味は持たないではないか、と。

生きた証が刻まれるのは、『遺体』よりも『遺品』

一方、『遺品』は違う。

私は部屋に入ってすぐに確信していた。

そうか、この現場で注視すべきはご遺体の痕跡ではなく、遺品だ。

残された品々、その部屋には、その人の希望や孤独、人生そのものがこびりつく。

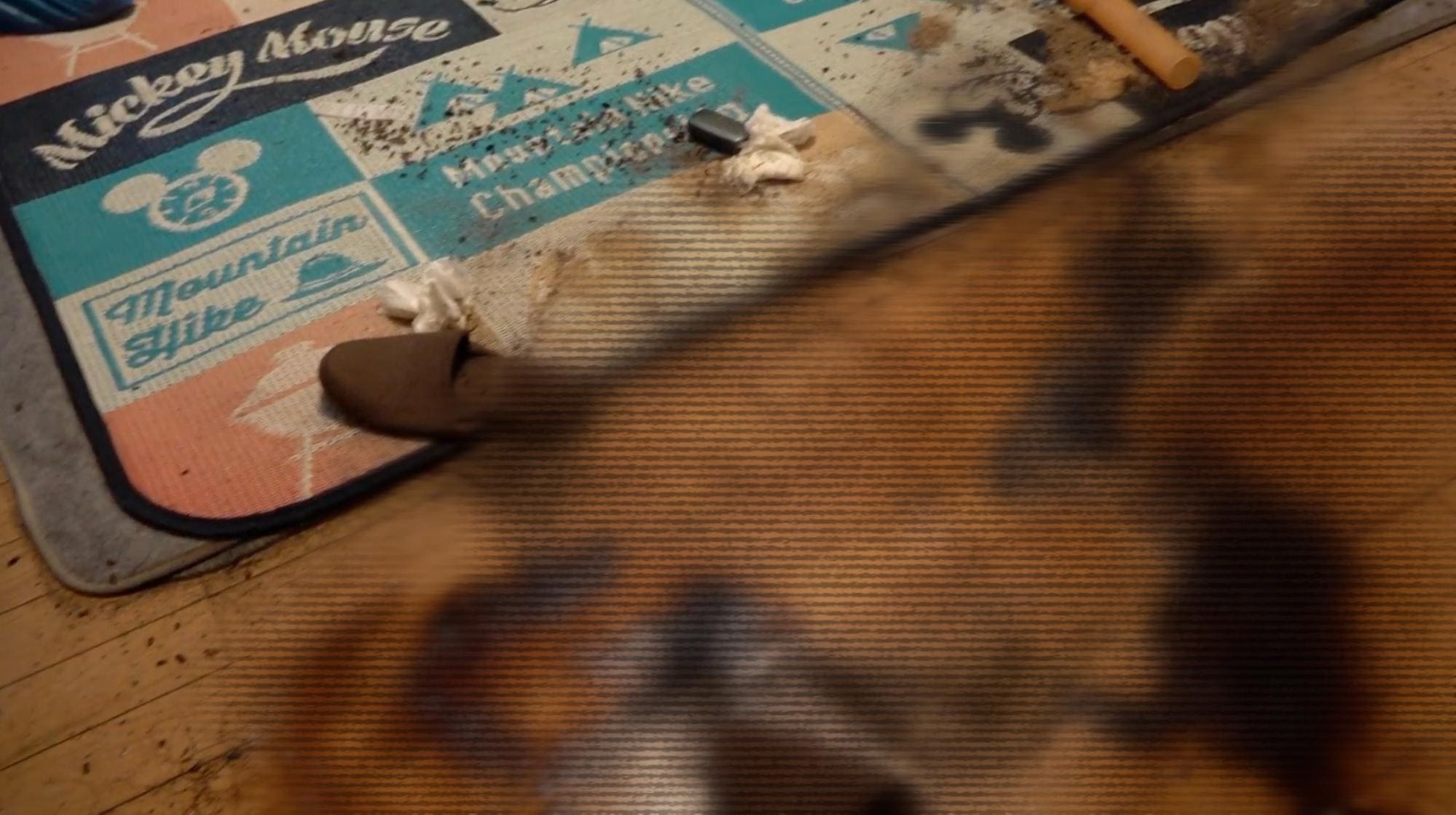

最初に述べた通り、今回亡くなった方は、かつてはご結婚をされて世帯を持っていたものの、今は「別居」という形で1人、この自宅で単身にて過ごされていた男性だ。

年齢は60代半ば。ご遺体は、「なかなか連絡がつかない」ことで心配になった娘さんが、実際にご自宅に訪れて発見した、ということだった。

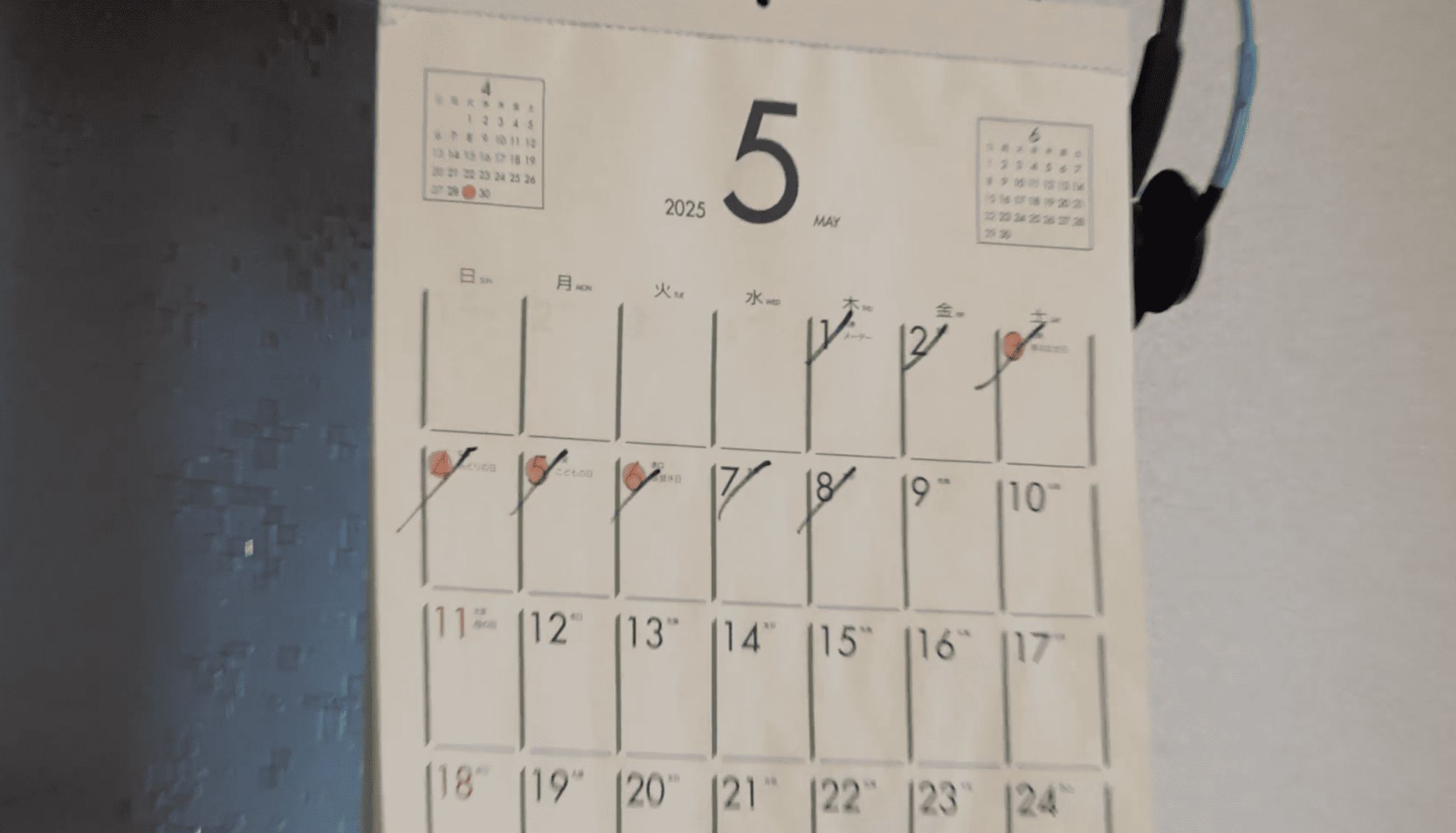

カレンダーは約3か月前にチェックをつけられた日を最後に、めくられていないままだった。

亡くなってから3か月程度がたったことが推測できる。

「一度結婚をされて、離婚や別居を経て1人になった男性の部屋は、とにかく物があふれてとても汚れていることが多いんですよ。もともとは奥さんに全てをやっていてもらったんだなと、安易に想像できます。でも、今回の方はすごく整理されていますよね。珍しいケースですが、とてもきちょうめんな方だったんでしょうね」

すーさんがそうしみじみ語るとおり、部屋はとても綺麗に整頓されていて、物も少なかった。

きっちり畳まれた衣服は季節ごとに振り分ける形で清潔にタンスに入れられ、ネクタイは何本もクローゼットにまっすぐ、綺麗につり下げられていた。おしゃれに気を使う方だったのかもしれない、と想像できる。

一方で、独り暮らしの部屋に入ると、よく見かける光景があるという。ベッドのそばに小さな机が置かれ、その周辺だけが「生活の中心」になっているパターンだ。

今回の方もそれは同じだった。財布や身分証、メガネなど、日常に欠かせない大切なものが、手を伸ばせばすぐ届く範囲に、無造作に並べられている。

人が1人で生きていくのに、本当に必要な空間はこんなにもわずかなのだと気づかされる。

朝、目を覚まし、ベッドの前に腰を下ろす。メガネをかけ、時計をつけ、財布を手に取って近くのスーパーへ向かう。

故人がこの部屋で繰り返していたであろう生活の動線が、静かに目の前で再生されるようだった。

と、その動線を目で追ったそのとき。

ふと部屋の一角に目が奪われた。

綺麗に整理された部屋の隅にかためられていたのは、大量の空になった焼酎のパックだった。セブンプレミアムの麦職人。容量は、1本1800ml。約2リットルである。

その量には、思わず息をのんだ。

通常の生活をしていれば、1本を開けるのにも時間がかかるはずの焼酎パックが、まるで日用品のように山積みになっている。

部屋全体を見回しても、ゴミを何週間も溜め込むようなだらしなさはないし、なによりどのパックにもまだ直近の日付が賞味期限として印字されているではないか。

これはつまり、最近になってこの量が一気に消費されたということ?

この部屋でたった1人過ごす生活の中で、酒だけが異常な速度で消費されている。

途端にドシンと、重い気持ちがのしかかる。孤独が粒になって、部屋中に充満しているように感じた。故人の気持ちなど想像することしかできない。それでも、この部屋で1人きり、この酒の量を消費することが、どうしても愉快であるようには思えない。

部屋にある調味料は、どれも何年も前に賞味期限が切れていた。きっと自炊をしたり、自分の体を労わったりすることも、めったになかったのかもしれない。

大量の酒に、安売りのコンビニ弁当の殻。

「ひとり」の痕跡に、どうしても苦しくなる。

ああ、やはり結婚しても、未来が良くなることなど、無いのでは無いか。

むしろ、一度知ってしまった幸せや暖かさから切り離された生活は、より孤独を加速させるのでは。

そんな風に思い始めたとき、すーさんから、ふとあるものを手渡された。

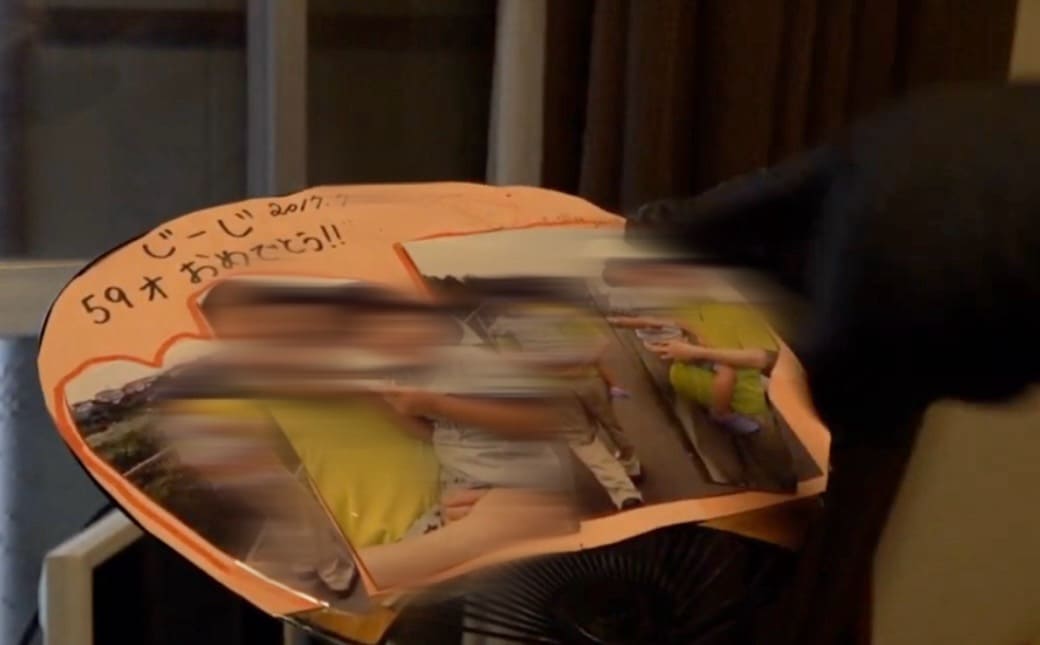

それは、故人がお孫さんと一緒に写った写真で作られた、誕生日を祝う手作りのうちわだった。日付はおよそ8年前。「じーじ、59歳おめでとう」と書かれた文字の下で、お孫さんが安心しきった顔で故人に抱かれたり、おぶられたりしている。その笑顔のあたたかさが、部屋の空気を一瞬だけやわらげた。

「あそこにありました」と指をさされた先は、 まさに彼が日々を過ごしていた生活の中心地。

どうして気づかなかったのだろう。故人がよく座っていたであろう位置から一番よく見える場所に、そのうちわが置かれていたのだ。

薄暗い部屋の中で、それだけが、まるで温度を持っているかのように、静かにぼんやり、だけどあたたかい光をはなっているように思えた。

「あそこに希望があったのか」

そんな気がして、もう一度、そっとその場所に近づく。

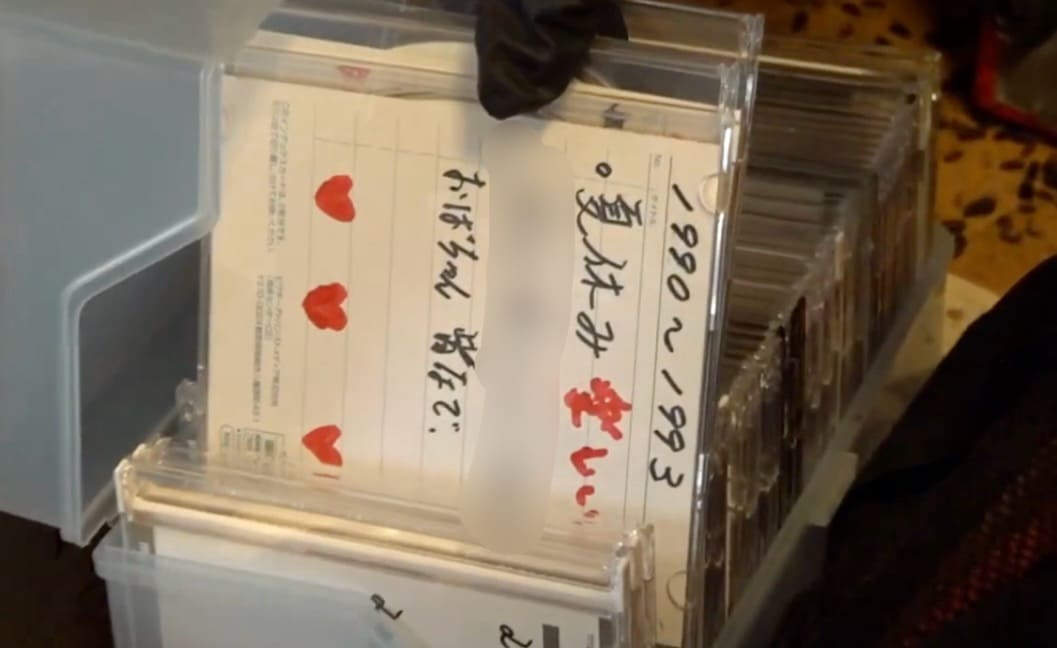

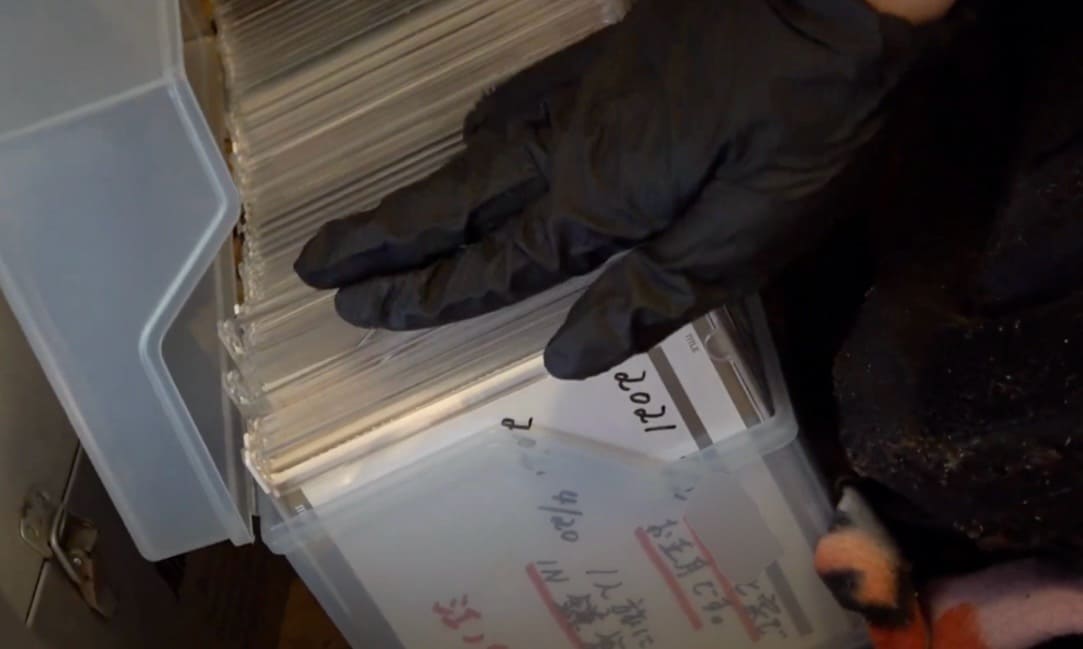

と、コツンと何かが足にあたって歩みを止めた。しゃがみ込むと、そこには透明のプラスチックボックスがあり、中には満杯のディスクのようなものがしまわれていた。

何かお気に入りの音楽でもダウンロードして、アルバムでも作っていたのかな。何気なく手を伸ばして、その中身に気付き、思わずはっとした。

大量に整理されたディスクには全て手書きで表紙が付けられていて、そのどれにも、故人の娘や孫の名前の入ったタイトルが書かれていたのだ。

家族ムービーだ。

それも日付的に、つい最近のものまである。

「愛しい○○と出かけた日」

「○○たちと家で過ごすお正月」

見渡すと、同じようなケースが他にいくつも並べられていることに気づく。確認すると、そのどれもに同じように思い出がつまっていた。

ここで初めて、誕生日や小旅行、正月など。娘さんやそのお孫さん、親戚とは、定期的に交流があったことが見えてくる。

目線をあげる。

うちわの横に、DVDプレイヤーと、それを映し出す小さな液晶画面が置かれていた。

ああ、ここで、このディスクを再生していたのかもしれない。家族が作ったうちわに見守られながら、この画面にも、いつも娘さんやお孫さんとの思い出が映し出されていたのではないか。

そういえば……。

思い返せば、部屋の奥にはいくつものカメラが飾られていた。どれも丁寧に磨かれ、手入れされたままの状態で、型自体が新しく見えるものもあった。

カメラが趣味だったのだろうかと、ぼんやり思っていた。けれど、そのときになってようやく合点がいった。

あのカメラは、きっと孫のために用意したものだ。

新しいカメラは、彼らを「もっとたくさん撮りたい」という思いの証。愛しい孫や子どもたちの笑顔を、少しでも鮮やかに、少しでも永く、その手に残したくて、そうして故人は、新しいカメラを迎え入れたのかもしれない。

そのときにふと、思う。

もしかすると故人は、決して孤独ではなかったのではないか。

大量の酒やコンビニ弁当、別居という事実だけでは見えなかった物語が、徐々に浮かび上がってくるのを感じた。と、家族の形跡に心を奪われている私の肩を、またしてもすーさんがそっとたたいた。

「載せられないのですが、これがありました」

渡されたのは、数年前に家族にあてて書かれた、故人がのこした遺書だった。

詳しい内容は、ここには書けない。

しかし書かれていたのは、「驚かせてごめんね」という優しい気遣いと、あくまで明るい口調で書かれた葬儀の指示だった。

そして何より最後は、こう締めくくられていた。

「びっくりさせてごめんね。いい娘と孫たちに出会えて幸せな人生でした。ありがとう」

日付は、随分と前だった。

実は部屋のあちこちに、生命保険の書類や、「もしもの時の」手引きが散らばっているのも気になっていたが、もしかすると遺書が書かれたこの頃から体調が悪く、こうなることを心のどこかで、予感していたのかもしれない。

ちなみに遺品整理の結果、最後に残った「貴重品」は、段ボールたった一箱だった。それ以外はみるみるうちにゴミとしてまとめられ、運ばれていく。つくづく、人は亡くなるときには何も持っていけないな、と思った。

結婚では、「どう死ぬか」は変えられない。だけど、「どう生きるか」は変えられる

さて、現場を追体験していただいたあなたに、改めて最初の問いを、投げかけたい。

結婚で、孤独死を防ぐことができる?

答えは簡単。みなさんもうご存じの通り、明確に「NO」である。結婚それ自体は、孤独死を“確実に回避する仕組み”ではないことは、明らかだ。

たとえどれほど幸せな夫婦であっても、いつかは必ずどちらかが先に旅立つ。

子どもや孫がいたとしても、常にそばにいてくれるとは限らない。それどころか、一度結婚をしたからといって、生涯をともに過ごすかどうかなんて誰にもわからない。それが、今という時代の現実だ。

そして何度も繰り返し述べているとおり、人は最終的には肉体を手放し、朽ちていく。その事実だけは、すべての人に等しく、抗えない。

どんな生活をしても、誰と生きても、何を持っていても、皆、死ぬときは1人、手ぶらである。

だからこそ、「孤独死をしたくないなら結婚をしろ」という言葉は、私にとってあまりに乱暴な言葉であるというのは、やはり変わらない思いだ。

一方で、今回の現場に入って初めて気づいたことがある。孤独死の特殊清掃という現場において、家主が「結婚をしていた」という事実が、確かに変えるものがあるということだ。

一体、何か。

それは、「遺品」という存在だ。

人は、どのように死ぬかを選ぶことはできない。

しかし、どのように生きるかは、確かに選べる。

そして、「その人がどのように生きたか」は、ご遺体ではなく、遺品にあらわれる。

今回訪れた部屋の持ち主は、孫の写真を撮ることに生きがいを見いだし、老後、カメラを新調していた。複数に及ぶボックスにきちょうめんに保管されていた写真の入ったディスクには、丁寧な自筆のタイトルが記され、そのどれもが、こどもや孫の姿をうつしたデータであり、加えて彼は、子どもや孫からもらったメッセージを、いつでも見える場所に飾っていた。朝目覚めてから夜寝るまで、1日の節目に、彼の心は1人ではなかったのだ。

そしてなにより、彼自身が最後に彼が残した遺書には、こう記されていた。

「びっくりさせてごめんね。

子どもや孫に出会えて幸せな人生でした」

老いた体で死に向かう、小さな部屋の中で。

遺書を書いているその空間を満たしていたのは、孤独ではなく、愛の記憶と、彩りある想い出だったのではないか。

たとえそこにあるご遺体の跡がおつらい状況であったとしても、彼が1人で過ごしたあの部屋に、倒れた体のそばに、確かにあたたかみのある思い出があふれていたこと。亡くなったあと、彼を気に掛ける誰かがいたこと。生きている間は、家族に会える楽しみがたしかにあったこと。それは、紛れも無い希望だといえるだろう。

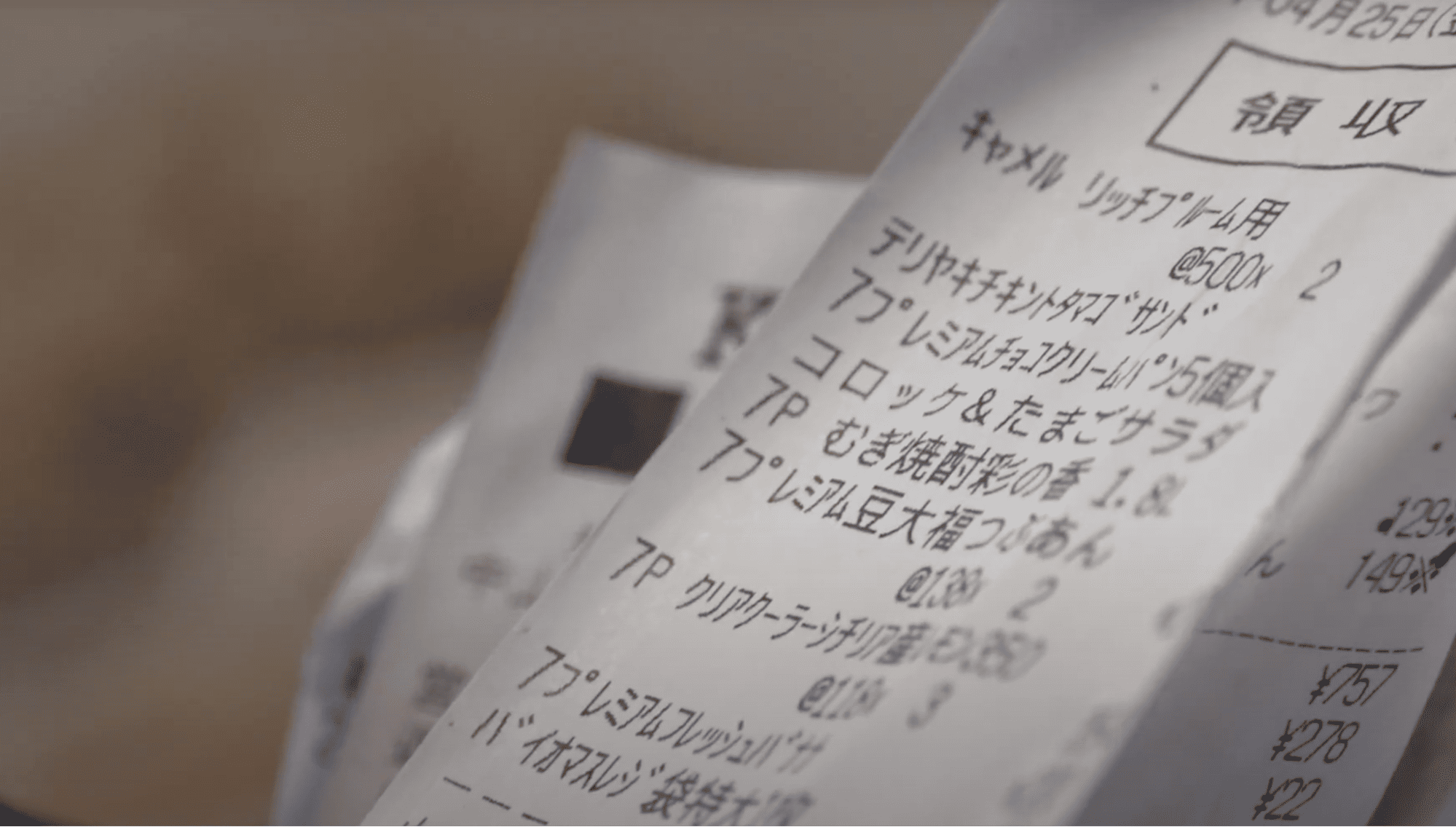

さて……最後にここで、部屋に落ちていた故人のレシートを1枚、見てほしい。

テリヤキチキンタマゴサンド

プレミアムチョコクリームパン

コロッケ&たまごサラダ

むぎ焼酎

プレミアム豆大福つぶあん

レモン

バナナ

このレシートを見れば、分かる。

彼は決して、最低限の食料と、孤独を流し込む焼酎だけを機械的に買い、喜びを諦めて生きていたわけではない。

その日食べたいものを、ちゃんと選んでいた。

少しだけ心を満たす好物を、迷いながらカゴに入れ、きっと帰り道、スーパーの袋の中をのぞきながら、 「今日もこれでいい1日になる」と、そんなふうに思っていたのかもしれない。

そしてこの部屋で、孫と過ごした日の映像を眺めながら、 静かに焼酎片手に、にこやかに眠気を待っていたのだろう。

そうした事実に触れたとき、私はふと思うのだ。

例え今は別々に過ごしていたとしても、彼の人生は家族のおかげで、決して孤独でも、不幸でもなかったのではないか、と。

生涯、家族を持たずに過ごした人の孤独死の現場には、当然ながら「写真」や「思い出」と呼べるものはほとんどない。

もちろん、それが必ずしも“不幸”だとは言い切れない。

けれど、まったく同じ現場でも、あのうちわやディスクがそこに存在しなかったとしたら、感じる空気は、きっとずいぶん違っていたと思う。

50代、60代になって、手元に残るもの、残したいもの、そして生きがいとはなんだろう。現場に入るたびに、その問いが胸の奥で静かに鳴る。

親は亡くなり、仕事も落ち着き、友人は家族と過ごしていることが多い。体だって、少しずつ言うことをきかなくなる。そうなったとき、世界のどこかに自分で作った家族がいるかいないか、その事実は、やはりとても大きいのではないか。

いくら別れてしまっても、今は一緒に暮らしていなくても、どこかに自分の“家族”が生きているという事実は、人が生き続けるうえでの、1つの希望になるはず。

少なくとも、この現場で私は感じた。

「彼の人生に、家族がいてよかった」と。

結婚では、どう死ぬかを変えることができない。

でもたしかに、どう生きるかを変えることができる。

彼の部屋に残る生きた形跡を見て、

そんなことを、おもった。

ps.今回の密着取材にご協力くださった、ブルークリーン株式会社のすーさんは、グレーな業者も少なくない「特殊清掃業界」をクリーンにすべく、正しい知識と理解を社会に広めようと尽力されています。

故人やご遺族、そして現場そのものに真摯に向き合い、1つ1つの作業を丁寧に行うその姿勢には、心から感銘を受けました。スタッフのみなさまも含め、素晴らしいお仕事に密着させていただき、心より感謝申し上げます。

また、記事制作にあたり、少しでも読者の方が“リアルな現場”を想像できるようにと、孤独死のミニチュア写真をご提供くださった小島美羽さん。その繊細で真摯な表現が、取材では伝えきれない「現場の空気」を補ってくださいました。心より感謝申し上げます。

ご興味をお持ちになった方は、ぜひ小島美羽さんの書籍もご覧ください。

最後に、おつらい状況の中で撮影の許可をくださったご遺族の皆さま、本当にありがとうございました。

今後もこの密着シリーズを続けていきますが、そのたびに立ち会う「誰かの最期」に敬意を払い、感謝の気持ちを忘れずに、真摯に取材を重ねていきたいと思います。