なぜ「マリッジブルー」に陥るのか? アンケート調査から明らかになった男女の違い

結婚を目前に控えた多くの人が感じる「マリッジブルー」。幸せなはずの結婚準備期間に、なぜか不安や迷いに襲われる――。そんな心の揺れは、決して珍しいことではありません。

しかし実際に、どのくらいの人がマリッジブルーを経験しているのでしょうか?

今回、婚姻経験者・婚約経験者の男女を対象に、マリッジブルーの経験についてアンケート調査を実施。その結果から、男女別の経験率や交際期間による違い、さらに「どんなことがきっかけでマリッジブルーになったのか」をお伝えします。

結婚前の不安、どれくらいの割合で感じている? マリッジブルーの実態

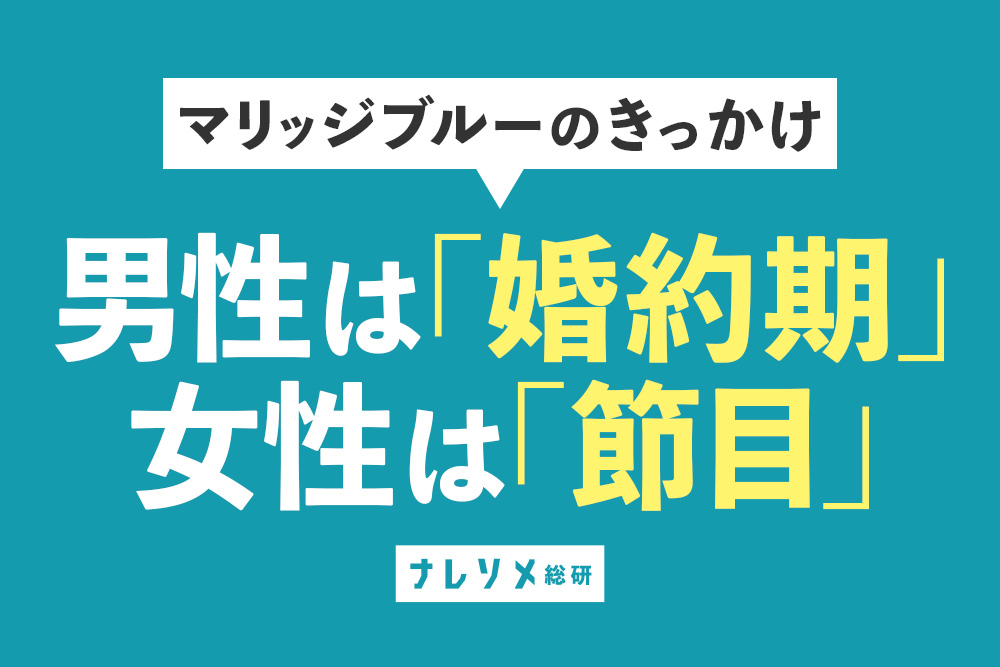

本調査は、「婚姻経験者」および「婚約経験者」の男女512名を対象に実施されました。主な質問項目は、マリッジブルーの経験の有無、パートナーとの交際期間、そして結婚に対して不安や悩みを感じたきっかけ(できごと)の3点です。

これらの回答結果に基づき、男女別・交際期間別のマリッジブルー経験率、および婚姻経験者・婚約経験者それぞれの男女別にマリッジブルーのきっかけを考察します。

以下の表は、婚姻経験者・婚約経験者の男女別に、マリッジブルー経験率を示したものです。

男性の婚姻経験者におけるマリッジブルーの経験率は19.3%と、決して高い数値ではありません。しかし、婚約経験者を見ると、その割合は47.8%に跳ね上がり、婚姻経験者との間に28.5pptもの差が見られました。

この結果から、男性は婚約期間中にマリッジブルーを感じることが多いものの、実際に結婚を迎える頃にはその不安が落ち着いている可能性が考えられます。婚姻・婚約経験者を合わせた男性全体のマリッジブルー経験率は27.5%でした。

一方、女性の婚姻経験者では33.2%がマリッジブルーを経験しており、男性よりも13.9ppt高い結果となりました。これは、女性の方が結婚に対する漠然とした不安や心理的負担を抱えやすい傾向にあることを示している可能性があります。

さらに、女性婚約経験者のマリッジブルー経験率は41.6%で、男性の婚約経験者(47.8%)よりも6.2ppt低くなっています。婚約段階では、女性よりも男性の方がマリッジブルーを感じやすい傾向があるかもしれません。

このように、婚姻経験者では女性の方が男性よりマリッジブルーを経験しやすい一方で、婚約経験者では男女差が小さく、むしろ男性の方が高い傾向が見られました。

「結婚が早いとマリッジブルーを感じやすい」はうそ!? 交際期間別のマリッジブルー経験率

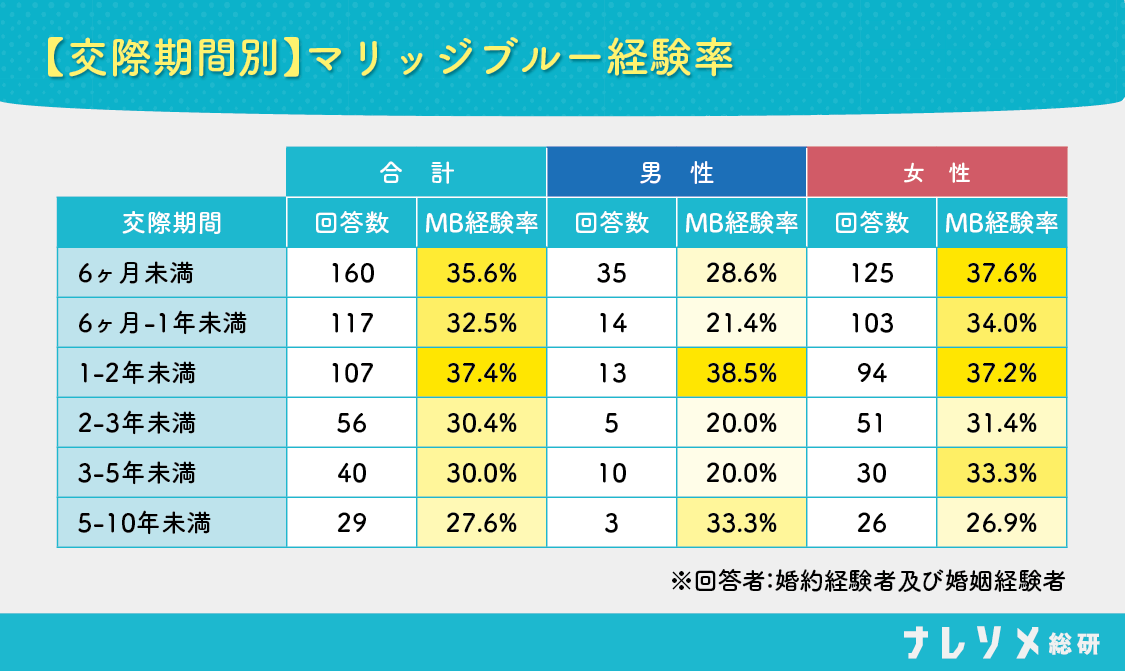

以下の表は、男女別・交際期間別に、マリッジブルー経験率をまとめたものです。

男性:結婚が現実的になる1〜2年目にマリッジブルーを感じやすい

男性でマリッジブルーの経験率が最も高かったのは、交際期間が「1〜2年未満」の層で、38.5%にのぼりました。

一方で、「6か月未満」は28.6%、「6か月〜1年未満」は21.4%と、交際期間が1年未満の層が中間程度の割合に位置しています。さらに、「2〜3年未満」と「3〜5年未満」はともに20.0%と、最もマリッジブルー経験率が低い結果となりました。

この結果から、結婚をより現実的に意識し始める1〜2年目に、不安や葛藤が強まる可能性があると考えられます。

一方で、交際期間が2〜5年未満でマリッジブルー経験率が最も低いという結果は、恋愛関係が安定し、結婚への覚悟も比較的スムーズに形成される時期だということを示しているのかもしれません。

女性:「長く付き合えば安心」とは限らない。女性のマリッジブルーは複雑な傾向

一方、女性で最もマリッジブルーの経験率が高かったのは、交際期間が「6か月未満」の層で37.6%でした。次いで「1〜2年未満」が37.2%、さらに「6か月〜1年未満」が34.0%と続いています。

一見すると、交際期間が短い層ほど不安を感じやすいようにも見えますが、「1〜2年未満」の方が「6か月〜1年未満」よりも高い割合となっており、交際期間の長さだけではマリッジブルーの傾向を単純には説明できないことがわかります。

さらに、交際期間が長くなるにつれて、マリッジブルーの経験率はやや低下する傾向が見られるものの、やはり一概に「交際期間が短いほどマリッジブルーになりやすい」とは言えません。例えば「3〜5年未満」は33.3%と、「2〜3年未満」(31.4%)よりも高い結果になっており、必ずしも交際年数が増えるほど不安が減るわけではないことがわかります。最も低かったのは「5〜10年未満」の26.9%でした。

この結果から、「交際歴が浅い=マリッジブルーになりやすい」と断定するのは難しく、結婚に対する不安や迷いは交際年数だけで語れないことがうかがえます。

交際期間がマリッジブルーの経験率に大きな差を生むわけではない! 交際期間によらず誰にでも起こりうる

男女を分けずに全体で見てみると、マリッジブルーの経験率が最も高かったのは、交際期間「1〜2年未満」の層で37.4%という結果になりました。次いで「6か月未満」が35.6%、「6か月〜1年未満」が32.5%と、交際期間が比較的短い層でやや高い傾向が見られます。

一方で、交際期間が2年以上になると、経験率はやや低下します。「2〜3年未満」は30.4%、「3〜5年未満」は30.0%、そして「5〜10年未満」が最も低く27.6%という結果になりました。

ただし、最も高かった「1〜2年未満」と、最も低かった「5〜10年未満」との差はわずか9.8pptに過ぎません。この数値差から見ても、交際期間の長さがマリッジブルーの有無を大きく左右しているとは言い難いのが実情です。

ちまたでは「結婚が早いと不安になりやすいのでは?」という声もありますが、今回の調査結果から見えてくるのは、入籍前の交際期間がマリッジブルーの経験率に大きな差を生むわけではないという事実です。

つまり、「時間をかければ不安が減る」わけではなく、マリッジブルーは、交際期間に関係なく誰にでも起こりうるものだと言えるでしょう。

このような結果を踏まえると、結婚に向けて「不安になること自体が悪いことではない」と捉え、パートナーとしっかり話し合いながら不安の正体を見つめていくことが大切なのかもしれません。

結婚前の不安はどこから来るのか? マリッジブルーのきっかけとは

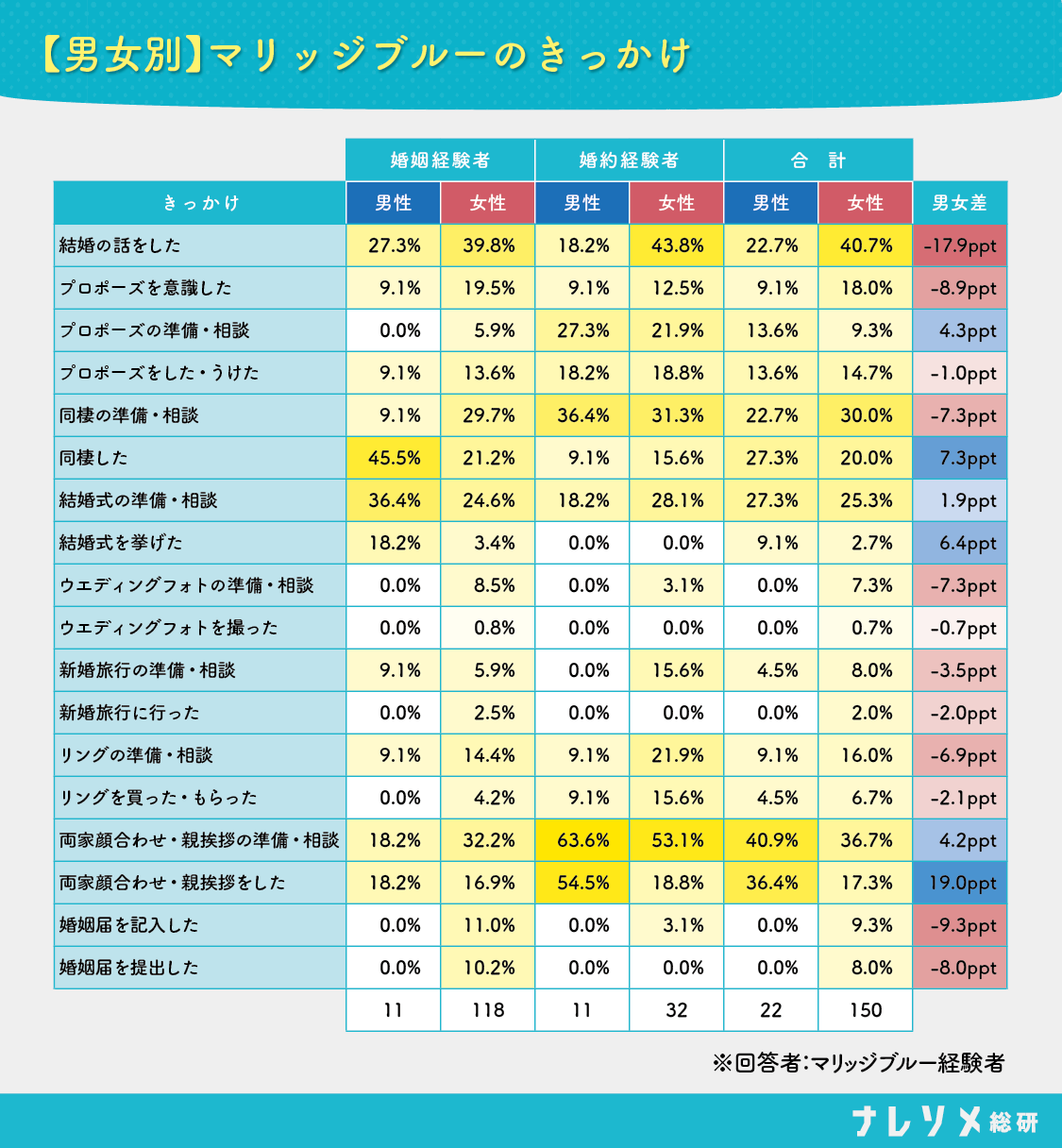

以下の表は、マリッジブルーのきっかけを婚姻経験者・婚約経験者の男女別に表したものです。

表にあるとおり、男性と婚約経験のある女性のサンプル数が少ないです。そのため、今回は婚姻経験がある女性のマリッジブルーのきっかけについてのみ考察します。

女性は「結婚そのもの」や、「結婚を象徴するもの」にマリッジブルーを感じやすい

女性の婚姻経験者にとって、マリッジブルーを感じた最も多いきっかけは「結婚した(=入籍)」で、39.8%にのぼりました。これは、結婚という人生の節目そのものが、マリッジブルーを抱く引き金になっていると考えられます。

次いで多かったのは、「両家顔合わせ・親挨拶の準備・相談」(32.2%)、「同棲の準備・相談」(29.7%)、「結婚式の準備・相談」(24.6%)、「同棲した」(21.2%)と続きます。

以下の項目も一定の割合で挙がっており、マリッジブルーのきっかけが多岐にわたっていることがわかります。

- 「プロポーズを意識した」……19.5%

- 「両家顔合わせ・親挨拶をした」……16.9%

- 「リングの準備・相談」……14.4%

- 「プロポーズをした・受けた」……13.6%

このように、女性は「結婚そのもの」や「結婚を象徴するもの」に対してマリッジブルーを抱きやすい傾向があると考えられます。

【所長・山崎の考察】マリッジブルーの原因は「相手」にあらず

入籍前後の不安を表す「マリッジブルー」という言葉ですが、その定義は非常にあいまいです。本調査では、マリッジブルーを感じた人の声からその実態を明らかにしようと試みたものです。

例えば、交際期間とマリッジブルー経験率には明確な関連性が見られませんでした。交際期間が長いほど結婚前にパートナーに関して理解を深める時間が多くなります。マリッジブルーの原因が交際中のパートナーシップにあるのであれば、交際期間が長くなるほどマリッジブルーの経験率が低下するはずですが、本調査では交際期間の長短にかかわらず、ほぼ一定のマリッジブルー経験率となっています。

また、マリッジブルーのきっかけは「同棲の準備・相談」「結婚式の準備・相談」「両家顔合わせ・親挨拶の準備・相談」など、入籍の前段階ならではのできごとにおいて回答率が高い傾向が見られます。

以上より、マリッジブルーとは交際中のパートナーやパートナーシップよりも、結婚や結婚生活に対する不安が原因となって生まれる可能性が考えられます。

<調査方法>

インターネットによるアンケート調査

<調査期間>

2025年3月23日(日)〜3月28日(金)

<調査対象>

婚約経験または婚姻経験のある男女

<回収サンプル数>

512名(男性100名、女性412名)

ナレソメ総研