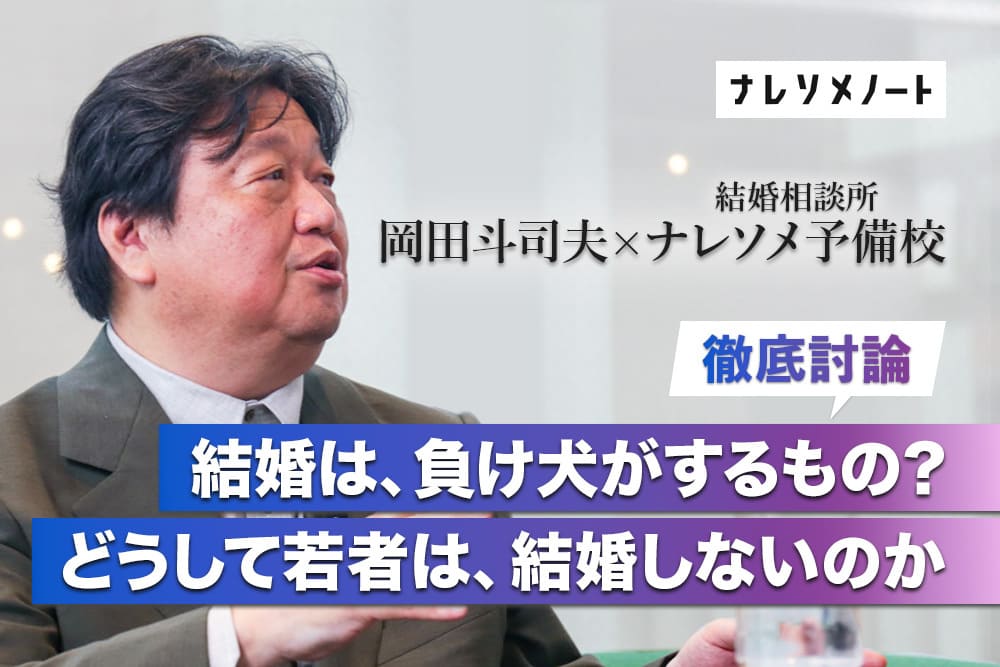

岡田斗司夫が語る『結婚』。結婚は「弱者の逃げ場所」であり「負け犬がするもの」?

結婚は「弱者の逃げ場所」であり「負け犬がするもの」。

そう断言するのは、サブカルから社会論までを鋭く斬り、自らを「オタキング」と称する作家・評論家、岡田斗司夫氏だ。

もともとナレソメ予備校のYouTube視聴者であった彼が、自身の動画内でナレソメの「婚活戦闘力」に言及したことをきっかけに、今回の対談が実現した。

少子化や非婚・未婚化が深刻さを増す今、“幸せな結婚”を夢見る人がいる一方で、なぜ若者は結婚から遠ざかるのか。

婚活ビジネスの最前線で活動する結婚相談所ナレソメ予備校の塾長、モテコンサル勝倉と代表のうなぽよが、この根源的な問いを岡田氏にぶつけた。

本インタビューで岡田氏は、結婚をめぐる幻想を徹底的に破壊する。

果たして「結婚は弱者の逃げ場所」でしかないのか。

結婚の真の価値を問う。

岡田斗司夫にとって結婚は「弱者の逃げ場所」

――結婚や恋愛に興味・願望はあるものの、実現できない人が一定数います。日本の少子化や非婚・未婚化の問題を考えると、それはもはや深刻な社会課題ですが、まずは岡田さんは「結婚」について、どのようなイメージをお持ちですか?

岡田:大前提として僕には「結婚は弱者の逃げ場所である」という考えがあります。

つまり、負け犬がするのが結婚。人生で勝っている人は、そもそも結婚しなくても生きていけると思っているんです(笑)。

ただし、社会的にさらに上位の立場になると“家の存続”という責務を負うため、「結婚が義務」になる人もいますよね。だからこの世界は、この3つの層で成り立っているというのが僕の意見です。

1つめは、結婚するしかない“弱者”。

2つめは、結婚しなくても自力で生きていける上位層。

そして3つめは、さらに上位で“結婚しなければならない”立場にある人たち。

とはいえ、その“結婚しなければならない”上位層の人たちでさえ、最終的には“結婚して離婚し、子どもの親権を持って育児だけをする”のが最も合理的だと僕は考えます。

アメリカで一般的な“養子縁組”という制度は、まさにそうした仕組みを制度化したものですよね。

そう思うと、現代で成功している男女は結婚や婚活をしていないのではないかと考えてしまうんですよね。

――なるほど。「成功している独身の方」と言うと、具体的には誰を思い浮かべますか?

岡田:前澤(友作)さんやイーロン・マスクさんなんかがそうですよね。彼らは(現在は)結婚していない(※)。

※編集部注:前澤友作氏、イーロン・マスク氏共に離婚歴があり、子どももいる。

それに、結婚が“必要”なほどの階級の人たちも、もともと上の階層の中で紹介されて結婚するわけで、わざわざ婚活なんかはしません。結婚相手も自分たちのネットワークの中で見つける。つまり彼ら彼女たちも、完全に内輪の世界で完結して市場には出ません。

また、上位層とまではいかない中間層の中でも、コミュニケーション能力が高かったり、人間関係を築いたりするのがうまい人たちは、老後も孤独にならないのでそもそも結婚をする必要がないことが多い。

一方、そのどこにも入れない“負け犬”たちは、結婚という形でしか最終的な社会保障を得られない。その最下層、つまり“結婚するしか人生の活路がない人”にとっての助け舟が“婚活サービス”だと、僕は思っているんですよ(笑)。

――おもしろいですね。ただ、前澤さんやイーロン・マスク氏を例に挙げるのであれば、“結婚しなくていい強者”はごく一部ですよね。大半の人は“弱者”の側に入ってしまうのでは?

岡田:いや、僕たちが見えていないだけで、実は結構いるんですよ。独身貴族的な人たちは。

――その実態をもう少し聞かせてください。

岡田:例えば、模型やSFのような昔からある趣味の分野には、昔からの上流階級の人たちが今も残っています。そういう方々は、男女問わず“義務として結婚する”か、“生涯独身貴族でいる”かのどちらかを選んでいる。

そして彼らは、結婚しなかったとしても困ることがない。家族や親戚が支えてくれるし、身の回りの世話をしてくれる人もいる。話し相手もいる。つまり“逃げ場所としての結婚”を必要としないわけです。

僕の周りにも、そういう人たちは結構います。ただ、彼らは水面下で静かに生きているので、メディアには出てきません。

――我々としても「全員が結婚すべきだ」とは考えておらず、結婚のメリットや良さを感じる人たちにはお手伝いしたい、というスタンスなんですよね。そのうえで、独身貴族の方々が幸せに暮らしているのはそれで素晴らしいと思うんですが、一方で、独身でいることで“詰んでいる”人も少なくないと感じています。 その違いって、どこにあるんでしょうか?

岡田:孤独で苦しむ人というのは、“社会性をうまく築けなかった人たち”だと思います。あるいは、社会性を“立場”で維持していた人が、その立場を失ったときに一気に人間関係がなくなるケースですね。

例えば、いい会社に就職していた人は、仕事を通じて人とのつながりがあるけれど、退職した瞬間にその縁が途切れてしまう。女性の場合も、若い頃は見た目という資産で人が寄ってきたけれど、年齢を重ねてその魅力が落ち着くと、急に縁がなくなる。

そうやって、かつて持っていた“社会的資産”が失われて孤独になったとき、その不安を埋めるために人は次に“結婚による安定”や“保証”を求めるようになるんだと思います。

――なるほど、資産の再生産というか。

岡田: そうですね。世の中の大半の人はそこにすがるしかないので。……ごめんなさい、できるだけ優しい言い方にしようとはしてるんですけど(笑)。

若者が結婚しないのは、「勝てない勝負をしない」から

――岡田さん自身も、まさに“結婚しなくても楽しく生きている”お1人ですよね。

岡田:ああ、そうですね。僕はもう、「結婚するなんてバカのやることだ」と思ってますから(笑)。

いい年して“まだ”結婚しているのも、“バカ”ですよ。もう離婚もできなくなってしまったから、仕方なく結婚を続けるしかないんじゃないですか? と思ってしまいます。

本来、人間というのは年を取るほどに価値観がはっきりと出てきますから、どんな人が相手でも価値観が完全に一致し続けるなんて、そもそもありえないわけですね。

昔から、成功者や貴族は、できるだけ夫婦が顔を合わせないように暮らしていた。

中世の貴族は結婚しても寝室は別々。住む場所さえ別々のこともあり、基本的には社交の場でしか顔を合わせなかった。それが人間の本来の姿なんです。

逆に昔でも、貧乏になればなるほど、1日中顔を突き合わせて、仕事も生活も全て共有しなければならなかったわけで。彼らは望んでというよりも、そういう“仕方のない人生”を歩むしか選択肢がなかったんです。

今の社会でも成功すると貴族の生活様式に近づいていくのは当然のことですよね。ただ、その成功がいつまで続くかどうかわからないから、みんな不安になって結婚という道を選ぶんだと僕は思っています。

――不安の解消として“結婚”が存在する、と。

岡田:はい。結局のところ、結婚も就活と同じ構造なんですよ。僕は大学時代、就活なんて一度も真面目にやらなかった。就活は負け犬がするものだと思っていましたから。

そもそも20歳までに自分のやりたいことを見つけて、自分で稼ぐ力をつけた人間は、わざわざ他人に「雇ってください」と頭を下げる必要がない。

でも、自信や能力、気合いが足りない人は、それを補うために“職”という安定を求める。

結婚も、僕からするとそういう訳のわからないプロセスなので、本来しなくてもいいと思っている。けれども、人生のセーフティーネットとして「しておくしかない」と思ってしまう人が大半なんですよ。

しかし、今の若者はもうその構造に気づいているんですよね。この実態が明らかになってきたから、今の若者は結婚したがらないんだというのが僕の意見ですね。

結婚は、所詮“負け犬の逃げ口”。

もちろん、宝くじのように“当たり”を引けばメリットもあるかもしれない。でも、子どもの頃から「勝てない勝負はしない」と学んできたZ世代が、そんなリスクを取るわけがない。

だから、彼らが結婚しなくなるのはとても自然なことです。

――確かに、良い相手を選べばいいけれど、そもそも“選ぶ力”がなかったり、あっても選び間違えたりする人も多いわけで、そういう結果ばかり見ていると、結婚にポジティブな印象を持てないのも当然ですよね。

独身は、可もなく不可もなく。大きなマイナスはない。でも結婚は、選ぶ人によって極端に不幸にも、極端に幸せにもなりうる。

私たちもこの事業を通じて、配偶者によって人生が大きく変わるのを見てきました。そういう意味で言うと、結婚ってばくち性が高いのは本当だと思います。

岡田:うーん、僕としては、みんなが「生涯結婚しなくてもいい」と考えておいたほうが、結果的にずっと幸福度は高くなると思うんですけどね。 ……まあ、とはいえ「不安のままで生きるのもつらい」という気持ちはわかりますけど。

――その“不安”とは、誰かとつながれなくなることへの不安、いわば心理的安全性を確保したい気持ちの表れですか?

岡田:そうですね。例えば、30歳や40歳を過ぎると「もう新しい人間関係はつくれない」と思い込む人が多い。そうなると、「突破口は結婚しかない」と考えてしまうんです。

ところが、「そもそもそういう人間が結婚しても配偶者といい関係をつくれるはずがねえ!」と僕は思っていて(笑)。だから僕は、ナレソメさんが“結婚した後も関係が長続きするサービス”をやっていると聞いて、正直すごいと思いましたよ。

だって、それをやり出したら、言ったことの責任を取るビジネスになるじゃないですか。

本当にそんなモデルが成立するのか? と思うくらい(笑)。

――我々としては、「幸せな結婚はつくれる」という立場なんです。というのも、今の時代って、そもそも「幸せな結婚とはなにか」を学ぶ機会が全くないんですよ。自然体で結婚しようとする人は多いけれど、コミュニケーションの取り方も、関係の築き方も、誰も教えてくれない。

幸せな結婚をするための一定の教育を受けたうえでできないならまだしも、教育そのものが存在していない。学校や塾等、そういう文化さえないんです。だから私たちは、まずその文化を社会に“移植”して、試してもらいたいと思っています。

「25歳を超えての婚活はキツい」岡田斗司夫が思う厳しい現実

岡田:あとは僕ね、幸せな結婚ができる人というのは、もう20代に入る前に相手を見つけて結婚していると思うんですよ。だから、「幸せな結婚がありうる」という考え自体には大賛成なんです。

でも、20歳を超えてもまだ幸せな結婚の状態にたどり着いていない人が、それを夢見るのは、正直ちょっと厳しいと思っています。

これも就活と同じです。世の中には、自分の能力を生かせて、必要とされて、尊敬もされるようなポジションって確かにあるんですよ。

でも多くの人は、早い段階で「自分はそういう世界の人間じゃない」と気づいて、仕方なく就活するわけですよね。

それと同じように、“仕方なく婚活”をもっと当たり前にしたほうがいいと思うんです。

恋愛や結婚に夢を見すぎず、現実的な選択として取り組む。そして、その“仕方なく婚活”を成功に導く最強の武器こそ、“婚活戦闘力診断”だと僕は思っています。

――「結婚した人が“勝ち組”で、婚活している人は後発で“負け組”」という考え方は、世の中に根強くあると思うのでそれはある意味で理解できるんですが、就活と婚活の決定的な違いは、就活にはスタートとゴールが明確にあるのに対して、婚活にはそれがない点ですよね。

例えば25歳から婚活を始める人もいるけれど、その時点ではまだトライしていないわけで、その人が結婚に向いているかどうかさえまだわからないわけじゃないですか。

そう考えると、「若いうちに結婚していないから、幸せな結婚の可能性がない」というのは、少し違う気がするんですが。

岡田:うん、なるほど。でも僕はね、“幸せな結婚”のメインストリームに乗れる人というのは、やっぱり20歳くらいまでに自分の相手像や、どんな生活をしたいかがある程度見えている人だと思うんです。

ただし、モテる人や、相手に困らない人であれば、25歳を過ぎても充分可能性はありますよ。

僕が「25歳を超えてからの婚活はきつい」と言うのは、そうした層に入らない人たちの話なんですよね。

だから本来、その人たちは結婚や恋愛にあまり夢を持たないほうがいいと思っています。もう、就活と全く同じ構造なんです。

能力が高かったり、起業できたり、企業から「うちに来てください」と言われるような人は、25歳くらいまでに自分の進路を見極められる。

でも、そうでない人が大学院に進んで就職を先延ばしにしたり、25歳になってもまだ正社員でなかったりする状態で「ここから就職しましょう」と動き始めても、現実的にはなかなか厳しい。婚活もそれと同じだと考えます。

そういう人たちは、結婚を“幸福の中心”に置くのは危険です。人生がそれに支配されてしまう。

「クリエイターになりたい」「アイドルになりたい」と盲信するのと、実は大して変わらない。

昔のように、誰もが結婚できていた昭和の結婚と、恋愛は難しくなったけれど結婚はまだなんとかできた平成の結婚、そして今のように恋愛も結婚もどちらも難しくなった時代の結婚は、全く別物なんです。

恋愛がそもそも成立しにくい時代に、そういう人たちが「恋愛を経て結婚する」というルートはむちゃです。だから僕は、「恋愛をすっ飛ばして結婚する」のは大賛成。やるなら、そのほうが合理的。

恋愛なんて、人生のどのタイミングでもできる。今のメディアを見れば、30代でも40代でも恋愛している人はいくらでもいます。あんただって、どうせ恋愛しますよ。だからこそ、後回しでいい。

それよりも、確実に早いうちに「結婚だけは決めておけ」というのは、僕も思いますね。

――それは確かに、最近のトレンドとして出てきている気がします。ナレソメ予備校は特に若い方からの問い合わせが多くて、就活が終わったらすぐ入会する人や、23歳くらいで登録する方も増えているんですよ。ちなみに「恋愛はいらない」というのは、私も本当にそうだと思っていて。

データ上も、性交渉の経験人数が7人を超える女性は結婚確率が下がる一方で、逆に少ない人ほど結婚しやすいんですよね。

つまり、恋愛と結婚はほぼ真逆。 恋愛経験を積めば積むほど、むしろ結婚からは遠ざかっていく。

岡田:特に女性は顕著ですね。恋愛経験が多いということは、それだけ恋愛で“いい思い”をしてきたということ。

すると、結婚相手にもそのときの待遇や熱量と同等か、それ以上を求めるようになる。でも、年齢を重ねると“婚活戦闘力”が下がっている状態で同じ土俵に立つことになるから、結果的にずっと負け戦になってしまうんですよね。

――35歳で経験人数が7人以上、しかも35歳を超えると、婚活戦闘力がガクッと下がりますからね。そもそも戦闘力は27歳がピークですし。

岡田:(笑)。その辺の話を扱った動画、僕は正直つらくて見られていません……。

まるで、サンタクロースをまだ信じている人に「サンタはいない」と言うようなものですからね。

ナレソメさんは、現実的で対応力のある考え方を教えているけれど、同時に“残酷な真実”を突きつけてもいる。

多くの婚活サービスは、夢を信じさせながら着地点を探す。でも、ナレソメはまず夢を壊す。

そして、その破壊に耐えた強者だけを鍛える。まるで“道場”ですよ(笑)。

――他の相談所は、夢を夢のままに残していたりしますからね。もちろん、それで結果が出ているならそれもいいとは思うんですが……。

岡田:それじゃあ結果なんて出ませんよね(笑)。それは、声優養成所から本物の声優がほとんど出ないのと同じです。夢を持たせることと、夢をかなえさせることは、全く別の話ですから。

――私はそこに意味を感じないんですよ。一度ぶっ壊して、“破壊と創造”のプロセスの中でしか本当の変化は生まれない。壊れた後になにかが芽吹き、結実する。そこを見たいんです。

岡田:でも、そこで、“幸せな結婚”というエクスキューズを入れないとダメなんですかね。

僕としては、「最低限の不幸で妥協しよう」という言葉のほうが現実的で正しいと思ってます。

つまり“幸福を追求する”のではなく、“不幸を最小限にする”。データ的にも、そちらのほうが正解に近いと思うんですよ。

――“不幸の最小限化”って、どの辺りに線を引くイメージなんですか?

例えばDVをされるとか、あまりにもひどい状況なら「結婚しないほうがマシ」と思うんですが。

岡田:いや、DVをされてもそれを受け入れられる相手だったらいいんですよ。 DVもプレイの一環として甘受できるなら、それで成立している。

モラハラも同じで、「この人だから耐えられる」とか、「この人が若くてイケメンで、おなかもまだへこんでいるから許せる」とかね。

でも、それが老けてシワだらけになって、おなかも出た中年のモラハラおじさんになったら、「なんで耐えなきゃいけないんだ」となっちゃいますよね。

つまり、女性の側から見れば、耐えられる基準が年齢や状況によってどんどん変わっていくんです。

だから僕が言う“不幸の最小限化”とは、まず自分がどこまで耐えられるのかを理解すること。

これも就活と同じですよ。何時間労働なら耐えられるか、どんな仕事内容なら我慢できるかを知ったうえで、仕事を選びますよね。

結婚もそれと同じです。この人と過ごす毎日は多少ストレスだけど、外に友達もいる。一緒にいるのは1日12時間程度だから、まあ我慢できる、みたいな。

そして余剰の時間として、結婚で自分の幸せややりがいを見つける。

たまにこの人との関係で良い思い出ができたり、うれしいことがあったりしたら――「あ、ラッキーだったな」と思える。

ロマンティックになりすぎず、そのくらいの温度感で結婚を捉えるのが、いちばん現実的なんだと思いますね。

――お話を聞いていて思ったのは、確かに今の世の中はやたらと“ロマンティック”が蔓延していますよね。過剰にアップサイドを夢見ている人が本当に多い。

私たちも、あまりに理想が先行している場合は「それ、合理的じゃないよね」とアドバイスすることがあります。

岡田さんは、なぜここまでロマンティックなイデオロギーが世の中に蔓延していると思いますか?

岡田:現実を見なくて済むようになったからだと思いますよ。

300年前の人たちは、毎日現実を見るしかなかった。生活が“現実そのもの”だったんです。

だからこそ、逃避のために歌舞伎やお芝居を観に行って、月に1度か2度“夢の世界”を味わっていた。

ところが現代では、ほぼ毎日“夢”を見られるようになってしまった。

近代社会になって、仕事と職場、職場と家庭がどんどん分離していくにつれ、人は現実を直視しなくても生きられるようになった。

自分の妻や夫という“現実”すら、少しずつ距離を取って、代わりに“夢見る時間”を増やすことに成功した。

それが、この100年間の文明の進歩なんですよ。

昭和から平成にかけては、現実と夢の比率が「現実80:夢20」くらいだった。

でも平成の半ばにスマホが普及して以降、誰もがいつでも“夢の世界”にアクセスできるようになった。今は「夢80:現実20」。人によっては「夢90:現実10」くらいの人もいると思っています。

つまり、人々はいつまでも子どものように夢を持ち続けられる社会になってしまったんじゃないでしょうか。

「結婚と育児は良かった」岡田斗司夫が語る、自身の結婚生活で感じた結婚の良さ

――最後に、岡田さん自身も1度ご結婚されていますよね。その結婚について、率直な感想をうかがいたいです。あまり語られていない印象があるのですが。

岡田:結婚は良かったですよ。育児もすごく良かった。

ただ、育児が終わってしまうと、「いつまでも結婚していてもしょうがないな」という気持ちが出てきたんです。

僕がそのことを本を書いていたとき、その共著者が妻だったんですが、原稿を話し合いながら作っていくうちに、お互いに「そもそも結婚を続ける理由ってあるのかな?」という話になって。

最終的に「じゃあ離婚しようか」となって、自然に別れました。

――「良かった」と感じたのは、どんなところだったんですか?

岡田:子どもがいることで、ギリギリ背負える負荷を背負っている感覚がありました。

言葉が通じない海外で、なんとかそこでちゃんと仕事ができた感じに近いですかね。それくらいの難易度と達成感があるのが、育児のおもしろさだったと思います。

結婚そのものは、育児が始まるまでは単に「2人で延々一緒にいるだけ」でした。そこには良いところもあれば、悪いところもある。

でも育児が始まると、同じ目標に向かってチームを組む楽しさがあった。しんどいけれど、そこにこそ、結婚の楽しさを感じました。

それ以外の面では、結婚せずに誰かと付き合うので、ほとんど交換可能です(笑)。しかも今は、誰かとチームを組んで何かを成し遂げるという経験も、仕事の中でできてしまう。

だから、もし今の僕が25歳や30歳だったら、結婚はしないと思いますね。

とはいえ、結婚という制度自体はすごく良いものだと思っています。

誰かと無理やり苦楽を共にして、子どもをつくって育てる。それを自分の余剰の、遊びの範囲でできるのなら、いいですよね。

それができるなら、結婚という制度もこんなにいいものはないと思います。

結婚は“逃げ”ではなく、“覚悟”へ。

岡田斗司夫氏は、「結婚は弱者の逃げ場所だ」と断言した。

しかしその言葉の奥には、結婚という制度を“見下ろす”のではなく、“見極める”視点がある。

かつて生きるために必要だった“結婚”を、今やしなくても生きていける時代になった。

だからこそ、結婚を選ぶことは“逃げ”ではなく、“覚悟”でもある――我々はそう考える。

「結婚とは、余剰の遊びの範囲でやるもの」と語りながら、自身の結婚と子育てを「良かった」と振り返る岡田氏。一見、対極にも見えるその発言の中にも、私たちと通ずる視点がある。

正しく自己を理解し、選ぶべき人を選び、そしてその誰かと苦楽を共にする覚悟を持つ。

結婚は、岡田氏の言う通り、決して楽しいことばかりではない。だからこそ、むやみな幻想は捨て、現実を見つめることが大切だ。

それでもなお、「この人と生きたい」と心から思える相手を探すこと。

それは、結婚という行為を超えて、自分自身の人生をどう生きるかという指標になる。

結婚をしたからといって、幸せになれるわけではない。

それは紛れもない事実だ。

結婚は、相手の選び方1つで、天国にも地獄にもなりうるのだ。

さて、最後にあえて強調する。

「幸せな結婚」を目指したいあなたは、ぜひナレソメ予備校の無料相談に来てほしい。

ナレソメ予備校は「結婚」をゴールとせず、「正しい自己理解」と「それに基づいた正しい相手探し」を徹底的に支援している。

自分はどんな人間で、どんな相手とならより幸せに生きられるのか。

その答えを見つけることができたとき、初めて岡田氏の語る“不幸の最小化”を超えた、より豊かで温かい「結婚」そして「結婚生活」にたどり着けるのではないだろうか。

文・yuzuka